Erfahrungen, Herausforderungen und Bedürfnisse von älteren LSBTIQ*

Ergebnisse des 9. Altenberichts zur Situation älterer LSBTIQ*

Welche Rolle spielt sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Alter? Altern nicht-heterosexuelle Menschen anders? Wie ist die Situation von Menschen im hohen Alter, die sich nicht eindeutig als weiblich oder männlich verorten? Diesen Fragen widmet sich der 9. Altenbericht der Bundesregierung mit dem Titel „Alt werden in Deutschland – Vielfalt der Potenziale und Ungleichheit der Teilhabechancen“ in einem eigenen Kapitel über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Alter (Kapitel 8, S. 203-229).

Die Aufnahme der Belange von LSBTIQ* sowie die Berücksichtigung der spezifischen Bedarfe älterer LSBTIQ* in den Altersbericht wurde im Aktionsplan „Queer leben“ der Bundesregierung vereinbart.

Die Datenlage zur Lebenssituation und den Teilhabechancen älterer LSBTIQ* in Deutschland, vor allem in Bezug auf ältere bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Personen, stellt sich jedoch als sehr gering dar. Aus diesem Grund gaben die Sachverständigen der Neunten Altersberichtskommission zwei Expertisen in Auftrag (Lisa de Vries und Zaza Zindel von der Universität Bielefeld). Zusammen mit den bisherigen empirischen Befunden bilden diese die Grundlage für die im Bericht dargestellte Lebenssituation älterer LSBTIQ* und die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen an die Politik. Die wichtigsten Punkte fassen wir in diesem Beitrag zusammen.

Inhaltsverzeichnis

- Wie viele ältere Menschen in Deutschland sind LSBTIQ*?

- Welche Faktoren beeinflussen die Lebenssituation älterer LSBTIQ*?

2.1 Die historische Entwicklung der rechtlichen Situation von LSBTIQ*-Personen

2.2 Coming-Out

2.3 HIV - Daten zur Lebenssituation älterer LSBTIQ*

3.1 Wie und wo leben ältere LSBTIQ*?

3.2 Wie ist der Bildungsstand und die materielle Lage von älteren LSBTIQ*?

3.3 Wie sind ältere LSBTIQ* sozial eingebunden?

3.4 Wie ist die Gesundheit von älteren LSBTIQ*

3.5 Welche Diskriminierungserfahrungen machen ältere LSBTIQ*? - Entwicklungsbedarf und Forderungen für eine diskriminierungsfreie Teilhabe älterer LSBTIQ*

1. Wie viele ältere Menschen in Deutschland sind LSBTIQ*? (S. 209)

Die tatsächliche Zahl älterer LSBTIQ*-Personen in Deutschland ist schwer zu schätzen. Dies ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass ältere LSBTIQ* aufgrund ihrer Erfahrungen mit gesellschaftlicher Repression häufiger ungeoutet bleiben als jüngere Generationen (siehe auch Kapitel 2.2).

So identifizierten sich nach einer aktuellen Online-Umfrage aus den Jahren 2023/2024 9 Prozent der ab 1995 geborenen volljährigen Deutschen als homo- oder bisexuell (3 % zudem als pan- oder asexuell). Bei den Befragten, die zwischen 1946 und 1964 geboren wurden, bezeichneten sich lediglich 2 Prozent der Befragten als homosexuell.

Basierend auf einer britischen Metastudie, die von einem durchschnittlichen Anteil von 2,5 Prozent an schwulen, lesbischen, bisexuellen und anderweitig nicht-heterosexuellen Personen in der Bevölkerung ausgeht, errechnen die Sachverständigen der Neunten Altersberichtskommission die folgenden Zahlen: Es dürften circa 468.000 Personen ab 65 Jahren schwul, lesbisch, bisexuell und anderweitig nicht-heterosexuell sein. Zudem gehen die Sachverständigen von rund 125.000 LSB*-Pflegebedürftigen aus.

2. Welche Faktoren beeinflussen die Lebenssituation älterer LSBTIQ*? (S. 204-211)

Die Situation älterer LSBTIQ*-Personen ist durch die Geschlechterverhältnisse und Umgangsweisen mit Sexualität geprägt, die sich im 20. Jahrhundert stark verändert haben. Eine große Rolle spielen dabei vor allem die historische Entwicklung der rechtlichen Situation von LSBTIQ*-Personen, die Relevanz des Coming-Outs sowie Erfahrungen mit HIV.

2.1 Die historische Entwicklung der rechtlichen Situation von LSBTIQ*-Personen (S. 204-207)

Die folgenden rechtlichen und historischen Entwicklungen haben die Erfahrungen und die Lebenssituation älterer LSBTIQ* maßgeblich geprägt:

Paragraf 175

Bis 1994 wurde Homosexualität durch Paragraph 175 des Strafgesetzbuches rechtlich diskriminiert und kriminalisiert. Die daraus resultierende Angst vor Strafandrohung und Erpressbarkeit hat insbesondere die Generation der heute älteren schwulen und bisexuellen Männer unaufhebbar geprägt. Lesbische und bisexuelle Frauen erfuhren weniger explizit strafrechtliche Kriminalisierung. Dennoch lebten viele von ihnen ebenso in Angst (beispielsweise vor dem Entzug des Sorgerechts für ihre Kinder, wenn sie sich von ihrem Ehemann scheiden lassen wollten, um in einer Liebesbeziehung mit einer Frau zu leben) und waren im Verlauf ihres Lebens starken Repressionen ausgesetzt.

Vor diesem Hintergrund sind insbesondere ältere Homosexuelle in ihrer Lebensgeschichte durch das Erleben von Minderheitenstress, sozialer Isolation und Ausgrenzung geprägt. Scheinheiraten, Verfolgungen oder Verurteilungen haben zu Brüchen im Lebenslauf und Traumatisierungen geführt, die individuell und kollektiv wirksam sind.

Inwiefern dies auch für bisexuelle ältere Menschen gilt, ist kaum bekannt. Es ist aber in Teilen anzunehmen, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wenn sie gleichgeschlechtliche Partnerschaften geführt, ein gleichgeschlechtliches Begehren unterdrückt oder auf eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft verzichtet haben.

Das „Transsexuellengesetz“ (TSG)

Seit 1980 galt in der BRD das „Transsexuellengesetz“ (TSG). Dieses machte zwar eine Veränderung der Geschlechtszugehörigkeit möglich, allerdings wurde der dafür benötigte gesetzlich vorgeschriebene Begutachtungsprozess von den Betroffenen oft als entwürdigend empfunden. Zudem ging das Verfahren mit verschiedenen menschenrechtswidrigen Bestimmungen einher. So durften trans* Personen nicht verheiratet sein oder mussten sich scheiden lassen. Außerdem mussten sie sich einer Sterilisation und einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte in mehreren Entscheidungen diese Teile des TSG als verfassungswidrig – aber Fremdbegutachtungen blieben. Erst 2024 wurde das TSG durch das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) ersetzt, unter dem trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen nun die Möglichkeit haben ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen selbstbestimmt zu ändern.

Pathologisierung von Homosexualität und trans* sowie intergeschlechtlichen Personen

Bis 1990 wurde Homosexualität in der internationalen Klassifikation der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation (ICD) als psychische Störung aufgeführt. Dies befeuerte Vorurteile, die auch nach der offiziellen Streichung des betreffenden Paragraphen am 17. Mai 1990 noch lange bestehen blieben.

„Transsexualität“ wurde erst 2019 von der Liste der psychischen Krankheiten der WHO gestrichen und auch intergeschlechtliche Personen wurden lange Zeit pathologisiert. So wurden über Jahrzehnte medizinischen Eingriffe an Säuglingen und Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung durchgeführt, welche mittlerweile als Menschenrechtsverletzung gelten.

Viele ältere trans* und intergeschlechtliche Personen haben dadurch negative Erfahrungen, wie Unsichtbarmachung, Diskriminierungen oder (un)beabsichtigte oder (un)bewusste Gewalt, mit dem Gesundheitssystem gemacht. Diese negativen Erfahrungen haben oft einen erheblichen Einfluss auf ihr Vertrauen in das Gesundheitssystem sowie auf ihren Lebenslauf und ihr Altern. So sind etliche Betroffene aufgrund der früher erfolgten medizinischen Eingriffe so geschädigt, dass sie nicht in der Lage sind, einer normalen Erwerbstätigkeit nachzugehen, oder sie sind infolge der Eingriffe schwer behindert.

Verbesserungen in Antidiskriminierung und Ehe

Inwiefern die rechtlichen Änderungen im Bereich der Antidiskriminierung sowie die Öffnung der Ehe (mutmaßlich positive) Auswirkungen auf ältere LSBTIQ*-Personen nach sich zogen, ist bislang kaum erforscht.

2.2 Coming-Out (S. 208-209)

Ältere LSBTIQ* griffen im Verlauf ihres Lebens angesichts ihrer Erfahrungen mit gesellschaftlicher Repression vielfach zu Lügen, Scheinheiraten und anderen Informationskontrollen (auch über ein Coming-out). Der Übergang von einer verdeckten zu einer im sozialen Umfeld offen gelebten Homo- und Bisexualität sowie Trans*- und Intergeschlechtlichkeit („Coming-out“) ist für sie deshalb häufig ein langwieriger und schwieriger Prozess.

Dies hat zur Folge, dass ältere LSBTIQ* häufiger ungeoutet bleiben. Denn während Online-Befragungen der LSBTIQ*-Community aus den Jahren 2019 und 2021 für Deutschland ergaben, dass sich die Altersgruppen bezüglich ihres inneren Coming-outs (dem eigenen Bewusstwerden der sexuellen/geschlechtlichen Identität) nur gering unterschieden, fielen die Differenzen im äußeren Coming-out deutlicher aus. So blieben 17,7% der älteren LSBTIQ* ab 50 Jahren in der Familie ungeoutet (gegenüber 15,3% bei LSBTIQ* unter 50) und 13,3% im Freundeskreis (gegenüber 5,9% bei LSBTIQ* unter 50).

2.3 HIV (S. 210-211)

In den 1980ern und 90ern waren insbesondere homo- und bisexuelle Männer sowie trans* Personen von der AIDS-Krise stark betroffen. Durch die medizinischen Erfolge der letzten dreißig Jahre gilt eine HIV-Infektion heutzutage jedoch zumindest in Westeuropa als gut behandelbare chronische Erkrankung, die die Lebenserwartung kaum mehr beeinträchtigt.

In Deutschland lebten im Jahr 2021 geschätzt 90.800 Menschen mit HIV/Aids. Davon waren rund 60 Prozent Männer, die Sex mit Männern (MSM) haben und jede zweite Person 50 Jahre und älter. 1.800 Menschen stecken sich jährlich mit dem Immunschwächevirus an (55,5 Prozent davon MSM). In einem Forschungsbericht zu HIV in trans* und nicht-binären Communities mit 2.335 Befragten gaben 0,7 Prozent an, mit HIV infiziert zu sein.

Seit den 1990er Jahren steigt die Anzahl von Menschen mit HIV in den höheren Altersgruppen kontinuierlich an (bei den über 40-Jährigen hat sich die Gesamtzahl verfünffacht) und auch das durchschnittliche Alter der Menschen mit HIV und Aids ist gestiegen. Dies wird zum einen auf den Alterungsprozess der Bevölkerung mit HIV (bei deutlich verminderter Sterblichkeit durch die Einführung der antiviralen Kombinationstherapie) und zum anderen auf einen gestiegenen Anteil von Neuinfektionen in höheren Altersgruppen zurückgeführt.

Trotz der medizinischen Erfolge der letzten Jahrzehnte im Bereich der Behandlung von HIV/Aids und zuletzt durch die HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP), erleben insbesondere ältere schwule Männer und trans* Personen mit HIV noch heute Diskriminierungen im Alltag und in der Gesundheitsversorgung – aber auch innerhalb der LSBTIQ*-Community. Sie sind zudem überdurchschnittlich häufig armutsgefährdet und ihnen wird der Zugang zu Lebensversicherungen sowie anderen Möglichkeiten der Altersvorsorge aufgrund ihrer Diagnose bis heute stark erschwert.

Um dem entgegenzuwirken, wünschen sich ältere mit HIV infizierte Menschen Aufklärung, Beratungsangebote, sozialräumliche Aktivitäten und geeignete Wohnformen.

3. Daten zur Lebenssituation älterer LSBTIQ* (S. 211-228)

In diesem Kapitel fassen wir die Ergebnisse der für den 9. Altenbericht in Auftrag gegebenen Expertisen über die Lebenssituation, Gesundheit und soziale Teilhabe älterer LSBTIQ*-Personen in Deutschland zusammen.

3.1 Wie und wo leben ältere LSBTIQ*? (S. 212-214)

Mit 37,9% leben ältere LSBTIQ* fast fünfmal häufiger allein als gleichaltrige cisgeschlechtliche heterosexuelle Personen (8,1%). Hierbei leben queere cis-männliche Personen häufiger allein und haben im Vergleich zu queeren cis-weiblichen Personen seltener Kinder. Ältere trans* und intergeschlechtliche sowie bisexuelle Personen über 50 Jahren leben seltener mit einer*m Partner*in im Haushalt zusammen als gleichaltrige schwule oder lesbische Personen.

Ältere LSBTIQ* wohnen im Vergleich zu älteren cisgeschlechtlichen Heterosexuellen seltener in kleinen Städten. Dafür leben etwa 30% von ihnen in den 15 Großstädten in Deutschland mit mehr als 500.000 Einwohnern (bei cis Heterosexuellen: 15%).

3.2 Wie ist der Bildungsstand und die materielle Lage von älteren LSBTIQ*? (S. 213-216)

Der durchschnittliche Bildungsstand von älteren LSBTIQ* ab 50 ist höher als der in der cis-heterosexuellen Vergleichspopulation. So haben 33% der älteren LSBTIQ* eine Fachhochschulreife oder Abitur (cis Heterosexuelle: 23%) und 21% einen Hauptschulabschluss (cis Heterosexuelle: 37%) als höchsten Bildungsabschluss.

In Bezug auf das Nettoäquivalenzeinkommen zeigt sich bei älteren LSBTIQ* eine größere Varianz als bei gleichaltrigen cisgeschlechtlichen Heterosexuellen. So sind 18,5% der älteren LSBTIQ* armutsgefährdet, 58,2% verfügen über ein mittleres und 23,4% über ein höheres Einkommen, während ältere cis-heterosexuelle Personen mit 68,2% überwiegend über ein mittleres Einkommen verfügen.

Die Armutsrisikoquote bei älteren lesbischen und bisexuellen Frauen ist höher als bei gleichaltrigen cis-heterosexuellen Frauen. Bei schwulen und bisexuellen Männern in dieser Altersgruppe liegt die Armutsrisikoquote hingegen etwas niedriger als bei cis-heterosexuellen Männern.

Trans* und intergeschlechtliche Personen verfügen deutlich seltener über ein hohes Einkommen als cisgeschlechtliche Lesben, Schwule und Bisexuelle. Dies kann auch auf einen überdurchschnittlichen Anteil von Teilzeiterwerbstätigkeit bei trans* und intergeschlechtlichen Personen zurückgeführt werden. In Folge haben trans* und intergeschlechtliche Personen geringere Möglichkeiten der Vermögensbildung und oft niedrigere Altersrenten.

Insgesamt muss davon ausgegangen werden, dass fehlender Wohlstand, Armut(sgefährdung) und materiell prekäre Lebenslagen das Leben vieler trans* und intergeschlechtlicher Personen bis ins höhere Alter prägen und Benachteiligungen potenzieren.

3.3 Wie sind ältere LSBTIQ* sozial eingebunden? (S. 216-221)

Bezüglich des Erlebens von Einsamkeit wurden nur geringe Unterschiede zwischen älteren LSBTIQ* und cis-heterosexuellen Personen festgestellt. Allerdings sind trans* und intergeschlechtliche Personen innerhalb der LSBTIQ*-Community häufiger von Einsamkeit betroffen.

Mit 20,4% führen deutlich weniger ältere LSBTIQ* intensivere Beziehungen zur eigenen Verwandtschaft als jüngere LSBTIQ* (41,4%). Wahlfamiliale (nicht-verwandtschaftliche) Netzwerke mit Freund*innen und Nachbar*innen haben hingegen für ältere LSBTIQ* und insbesondere für ältere trans* Personen eine deutlich größere Bedeutung als für cisgeschlechtliche Heterosexuelle. Und auch die LSBTIQ*-Community hat eine besondere Relevanz für ältere LSBTIQ*, insbesondere für ältere trans* Personen.

Die besondere Bedeutung wahlfamilialer und freundschaftlicher Netzwerke für ältere LSBTIQ* zeigt sich auch darin, dass diese im Alter und im Pflegefall häufiger von Freund*innen und Partner*innen unterstützt werden, während dies bei cisgeschlechtlichen Heterosexuellen vor allem deren Kinder und Partner*innen tun.

3.4 Wie ist die Gesundheit von älteren LSBTIQ*? (S. 222-226)

Allgemein wird die gesundheitliche Situation und die Lebenszufriedenheit von älteren LSBTIQ*-Personen unter anderem davon beeinflusst, inwieweit sie ihre Lebensform, ihre geschlechtliche und sexuelle Identität selbstbestimmt und frei leben können und mit welchen Teilhabechancen oder aber Diskriminierungen dies verbunden ist.

Körperliche Gesundheit

Bei älteren LSBTIQ* besteht allgemein ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen wie Asthma, Herzkrankheiten oder Migräne, bei denen Stress eine symptomverstärkende Rolle spielt. Dies kann auf das Erleben von Minderheitenstress zurückgeführt werden.

Die gesundheitliche Situation von älteren trans* und intergeschlechtlichen Personen ist darüber hinaus durchschnittlich schlechter, als die von gleichaltrigen LSB* und cisgeschlechtlichen Heterosexuellen. So haben ältere trans* Personen im Vergleich zu älteren cis-heterosexuellen Personen eine höhere Wahrscheinlichkeit, körperlich eingeschränkt zu sein und an Diabetes, koronaren Herzerkrankungen und Arthrose zu erkranken.

Bei intergeschlechtlichen Menschen besteht bereits im jüngeren Alter eine höhere physische Krankheitslast als bei der restlichen Bevölkerung, welche mit dem Alter noch ansteigt. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich Varianten der Geschlechtsentwicklung auf die körperliche Gesundheit auswirken können. Zum anderen können jedoch insbesondere medizinische Eingriffe, die ab dem frühen Kindesalter an intergeschlechtlichen Menschen durchgeführt werden, um ihren Körper an binär definierte Geschlechternormen anzupassen, schwerwiegende psychische und somatische Folgen haben. Dazu zählen Infertilität, chronische Schmerzen, Inkontinenz, funktionelle Beeinträchtigungen und sexuelle Funktionsstörungen.

Psychische Gesundheit

Viele Untersuchungen zeigen eine höhere psychische Belastung von älteren LSBTIQ* im Vergleich zur cisgeschlechtlichen heterosexuellen Bevölkerung.

So geht aus Daten des sozio-oekonomischen Panels v38.1 hervor, dass bei 18,5% der LSBTIQ*-Personen ab 50 Jahren schon mindestens einmal eine depressive Erkrankung (bei cis Heterosexuellen: 10,1%) und bei 7,4% ein Burnout (bei cis Heterosexuellen: 4,3%) diagnostiziert wurde.

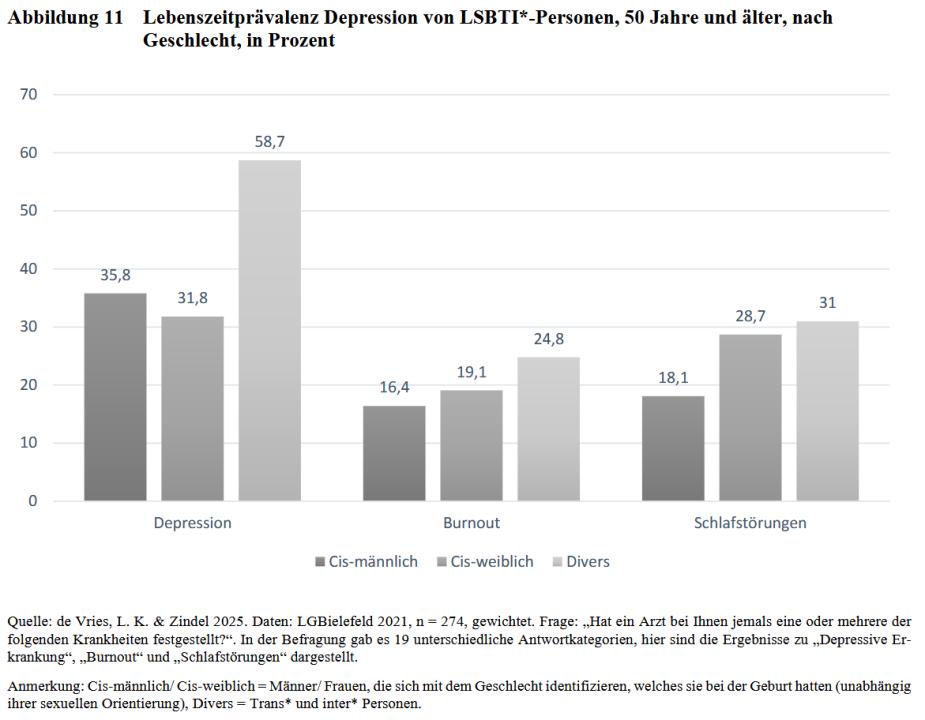

Die Studie LGBielefeld ist sogar zu einer noch höheren Prävalenz an psychischen Erkrankungen innerhalb der LSBTIQ*-Community gekommen. Ihr zufolge leiden besonders trans* und intergeschlechtliche Personen mit 58,7% mindestens einmal im Leben an Depressionen. Dies trifft zudem auf 35,8% der cis-männlichen und 31,8% der cis-weiblichen Personen innerhalb der LSBTIQ*-Community zu.

Als Gründe für die schlechtere psychische Gesundheit bei älteren LSBTIQ* werden Diskriminierungen und Stigma ausgemacht, welche nicht nur den chronischen Stress verstärken und Depressionen begünstigen, sondern die Betroffenen auch von potenziell gesundheitsfördernden sozialen Netzwerken abschneiden können.

Eine Studie kommt für ältere trans* Personen, welche eine operative Geschlechtsangleichung haben durchführen lassen, zu dem Ergebnis, dass deren psychische Gesundheit vergleichsweise gut ist und Suizidgedanken und psychische Erkrankungen nach der Operation abnehmen. Die empfundene Geschlechterkongruenz nach einer Transition erwies sich durchgängig als verlässlich positiver Einfluss auf die psychische Gesundheit.

3.5 Welche Diskriminierungserfahrungen machen ältere LSBTIQ*? (S. 227-228)

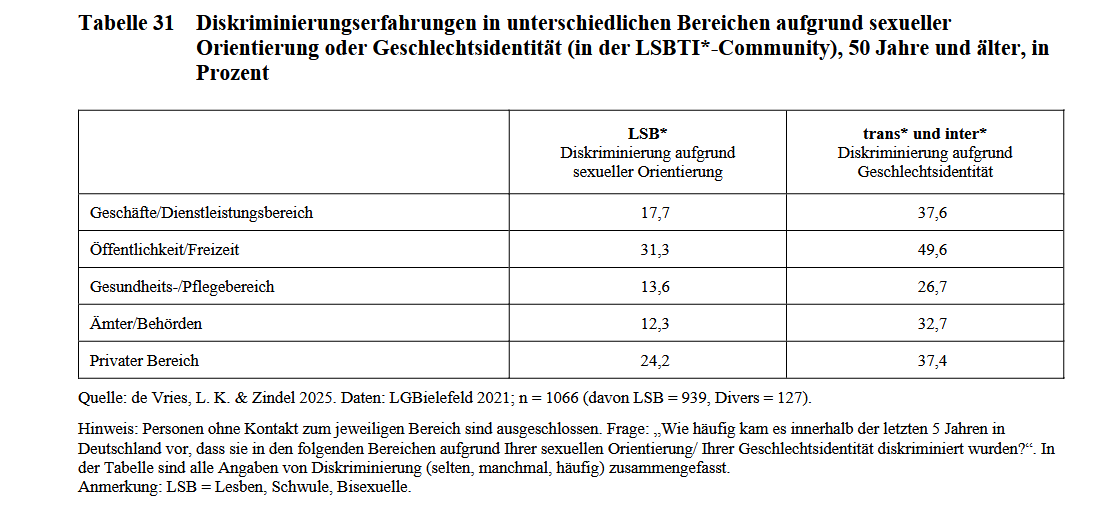

Ältere LSBTIQ* ab 50 Jahren berichten seltener über Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung als jüngere LSBTIQ*. Es wird vermutet, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass ältere LSBTIQ* weniger sichtbar in der Öffentlichkeit sind als jüngere oder dass sich die Wahrnehmung von Diskriminierung im Lebenslauf verändert.

Ältere trans* und intergeschlechtliche Personen erfahren in allen Lebensbereichen wesentlich häufiger Diskriminierung als ältere LSB*. Von beiden Personengruppen wurden Diskriminierungen am häufigsten in der Öffentlichkeit oder in der Freizeit erfahren.

Diskriminierungserfahrungen im Lebensverlauf können Angst vor weiteren Diskriminierungen und ein geringes Vertrauen in Bezug auf die Angebots- und Versorgungsstrukturen im Alter zur Folge haben und somit Teilhabe von LSBTIQ*-Personen im Alter einschränken.

4. Entwicklungsbedarf und Forderungen für eine diskriminierungsfreie Teilhabe älterer LSBTIQ* (S. 229, 271-275)

Aus den zuvor dargestellten Daten zur Lebenssituation älterer LSBTIQ* gehen Entwicklungsbedarfe hervor, die für eine bessere Teilhabe älterer LSBTIQ* stärker berücksichtigt werden sollten. Zudem formulieren die Sachverständigen der Neunten Altersberichtskommission Handlungsempfehlungen bzw. Forderungen an die Politik. Beides fassen wir in diesem Kapitel zusammen.

Entwicklungsbedarfe

- Benachteiligungen in der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung und Altenhilfe: In Einrichtungen des Gesundheitswesens und der offenen Altenhilfe sind Strukturen, Abläufe und Praktiken in der Regel an einer (vermeintlichen) „Mehrheitsgesellschaft“ ausgerichtet, weshalb „andere“ Lebensweisen häufig noch marginalisiert oder übersehen werden.

- Einsamkeit: Insbesondere bei älteren trans* und intergeschlechtlichen Personen ist die Wahrscheinlichkeit, sich einsam zu fühlen, größer als in der Mehrheitsgesellschaft.

- Risiko für psychische Erkrankungen: LSBTIQ* sind im Laufe ihres Lebens häufiger von Depressionen, einem Burnout oder Schlafstörungen betroffen als die cis-heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft.

- Skepsis gegenüber den traditionellen Strukturen der Altenhilfe: Ältere LSBTIQ* haben ein geringes Vertrauen in die tatsächliche Existenz einer inklusive Angebotsstruktur in der Altenhilfe. Vor allem bei älteren trans* und intergeschlechtlichen Personen wird die Skepsis oft durch negative Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem bestärkt.

Forderungen

- Diskriminierung älterer LSBTIQ* durch Willkommenskultur und Diversity-Management in der Altenhilfe bekämpfen: Einrichtungen des Gesundheitswesens und der offenen Altenhilfe sollten eine offene Willkommenskultur pflegen und Maßnahmen des Diversity-Managements umsetzen. Außerdem sollten die Altenhilfe(-strukturen) diversitätssensibel gestaltet werden, durch entsprechende Angebote und Leistungen sowie entsprechende Fortbildungen des Personals.

- Intergenerationale Orte der Begegnung: Die LSBTIQ*-Communities sollten intergenerationale Orte der Begegnung schaffen und Altersdiskriminierung innerhalb der Community stärker adressieren.

- Förderung von Vertretungen älterer LSBTIQ*: Es sollten vor allem auch Vertretungen für ältere bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Personen nachhaltig gefördert werden.

- Berücksichtigung der Bedürfnisse von LSBTIQ* bei der Umsetzung politischer Maßnahmen: Die Kompetenzen und Bedürfnisse der LSBTIQ*-Community sollte bei der Umsetzung politischer Maßnahmen (wie z.B. der Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit) einbezogen bzw. berücksichtigt werden.

- Fortführung der Beratung und Unterstützung bzgl. Rehabilitationsleistungen: Die Beratung und Unterstützung zur Inanspruchnahme von Rehabilitationsleistungen von Betroffenen, die nach den Paragrafen 175 StGB und 151 StGB-DDR verurteilt wurden, sollte fortgeführt werden. Darüber hinaus sollten die nicht verausgabten Mittel zur Förderung von LSBTIQ*-Selbstvertretungen, der Erinnerungskultur und einer diversitätssensiblen Altenhilfe genutzt werden.

- Mehr Forschungsprojekte zu älteren LSBTIQ*: Es braucht mehr Forschungsprojekte zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Alter, vor allem auch zu den bisher stark unterrepräsentierten Gruppen der älteren bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Personen. Solche Forschungsprojekte sollten intersektionale Perspektiven einnehmen, interdisziplinär konzipiert und partizipativ gestaltet sein.

Hilfreiche Adressen:

- Das Qualitätssiegel „Lebensort Vielfalt“ zeichnet stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste in Deutschland aus, welche die Integration sexueller und geschlechtlicher Minderheiten in ihrer Organisation und in ihrem Pflegekonzept berücksichtigen.

- Im Rahmen des Modellprojekts zur Öffnung der Altenhilfe für LSBTIQ* des AWO Bundesverbands e. V. „Queer im Alter“ wurden für Einrichtungen und Dienste der Altenhilfe Materialien für eine queer-sensible Pflege erarbeitet und eine bundesweite Netzwerkkarte (mit queer-sensiblen Einrichtungen) und weitere hilfreiche Adressen zur Verfügung gestellt.

Weiterlesen

- AWO-Projekt "Queer im Alter"

- Regenbogen-Kompetenz: Bedürfnisse und Lebenslagen von LSBTI in der kultursensiblen Pflege und Altenarbeit

- Von 1933 bis heute: Lesben und Schwule in Deutschland und der DDR

- Paragraph 175 StGB: Verbot von Homosexualität in Deutschland

- Schlechtere Gesundheit von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen