Lebenslagen und Erfahrungen von LSBTIQ* in Nordrhein-Westfalen

Ergebnisse der Studie „Queer durch NRW“

Die von der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Auftrag gegebene Studie „Queer durch NRW – Lebenslagen und Erfahrungen von LSBTIQ*“ ist die erste umfassende Studie zu den Lebenslagen und Erfahrungen von LSBTIQ* in NRW und die bundesweit größte Studie dieser Art.

Im Rahmen der Studie wurden mehr als 5.000 LSBTIQ*, 775 Angehörige sowie über 5.000 Fachkräfte aus verschiedenen Professionen im Jahr 2024 mittels Online-Umfragen sowie qualitativer Expert*inneninterviews und Fokusgruppendiskussionen befragt.

Folgend fassen wir die wichtigsten Ergebnisse aus den verschiedenen Themenbereichen zusammen.

Inhaltsverzeichnis

- Vielfalt und Sichtbarkeit

- Lebenszufriedenheit, Chancengleichheit und Diskriminierungserfahrungen

- Sicherheit

- Gesundheit, Pflege und Alter

- Integration, Migration und Flucht

- Erfahrungen in unterschiedlichen Lebensbereichen

- Erfahrungen der Angehörigen von LSBTIQ*

- Erfahrungen von Fachkräften im Umgang mit LSBTIQ*

- Trends und Schlussfolgerungen

1. Vielfalt und Sichtbarkeit (S. 42-60)

Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten

Je ein Viertel der Befragten bezeichnet sich als lesbisch, lesbisch* oder homosexuell (23,5 %) oder als schwul bzw. schwul* oder homosexuell (25,8 %) und 16% als bisexuell. 13,7% sind queer, knapp jede*r Zehnte pansexuell und jede*r Zwanzigste asexuell. 3,2 % möchten sich in der Bezeichnung ihrer sexuellen Identität nicht festlegen und weitere 1,3 % haben eine andere als die vorgegebenen Antwortkategorien als Selbstbezeichnung gewählt.

Bezüglich der geschlechtlichen Identität bezeichnen sich 70,4 % als Mann oder Frau, 7,1 % als nicht-binär und 4,8 % als nicht-binär und trans*. Zudem identifizieren sich 3,5 % der Befragten als Trans*mann, 2,8 % als Trans*frau und 0,2% als nicht-binär und intergeschlechtlich.

Coming-out-Prozesse

Ob die Befragten ihre sexuelle bzw. geschlechtliche Identität offen leben hängt deutlich von ihrer jeweiligen Identität ab. Denn während eine deutliche Mehrheit von 80,8 % vollkommen oder weitgehend offen mit ihrer sexuellen Identität leben, sagen dies nur 54,7 % der befragten TIN* (trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen) bezogen auf ihre geschlechtliche Identität.

Bezüglich der sexuellen Identität werden homosexuelle Identitäten (lesbisch 91,3 %, schwul 91,8 %) häufiger offen gelebt als bisexuelle (69,4 %) oder asexuelle (49,6 %).

Bei den geschlechtlichen Identitäten berichten drei Viertel der binären trans* Personen, dass sie ihre geschlechtliche Identität offen leben. Bei nicht-binären trans* Personen (53,7 %), Agender (45,3 %) und intergeschlechtlichen Menschen (48 %) ist dies seltener der Fall.

Gründe gegen ein Coming-out

Als Gründe gegen ein Coming-out werden befürchtete negative Reaktionen wie Ausgrenzung oder der Verlust des Arbeitsplatzes (40,5 %), die Ansicht der eigenen Identität als Privatsache (26,7 %), negative Reaktionen von nahestehenden Menschen (10,8%) sowie das Fehlen von unterstützenden Personen (7,4 %) angegeben.

2. Lebenszufriedenheit, Chancengleichheit und Diskriminierungserfahrungen (S. 61-80)

Lebenszufriedenheit

Mit 73 % ist die große Mehrheit der befragten LSBTIQ* in Nordrhein-Westfalen mit ihrem Leben zufrieden. Cis Personen sind dabei allerdings deutlich zufriedener mit ihrer Lebenssituation als TIN*.

Fehlende Chancengleichheit

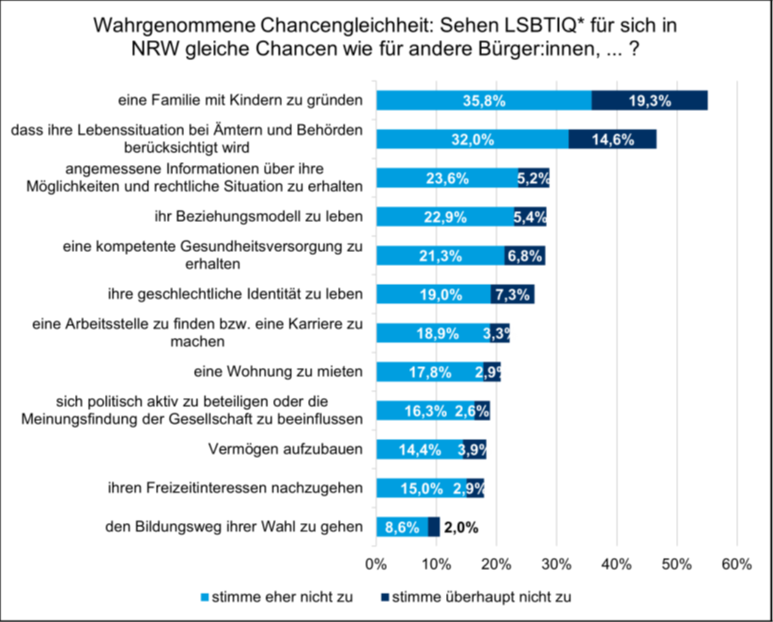

Fehlende Zugangschancen und Chancengerechtigkeit werden vor allem in den Bereichen Familiengründung (55 %) und Berücksichtigung der Lebenssituation in Ämtern und Behörden (47 %) gesehen. Dabei nehmen TIN* öfter Chancenungleichheiten wahr als cis Personen.

Grafik aus der Studie Queer durch NRW, Abbildung 25, S. 66

Zudem schätzen sowohl LSBTIQ* mit Einwanderungsgeschichte als auch LSBTIQ* mit besonderen gesundheitlichen Bedarfen ihre Chancen, eine kompetente Gesundheitsversorgung zu erhalten, eine Wohnung zu mieten oder Vermögen aufzubauen, als deutlich geringer ein als der Durchschnitt aller befragten LSBTIQ*.

Gesellschaftliche Sichtbarkeit

Nur eine Minderheit der Befragten fühlt sich mit ihrem Lebensmodell in Politik (30,5 %), Medien (44,3 %) und Schulbüchern (5,7 %) repräsentiert.

Diskriminierungserfahrungen

Insgesamt berichtet jede zweite befragte Person, in den vergangenen fünf Jahren Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Identität und rund drei Viertel der befragten TIN* aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität in Nordrhein-Westfalen erfahren zu haben.

Zudem berichten 22% Diskriminierung aufgrund einer Behinderung und/oder chronischen Krankheit erfahren zu haben. Von rassistischer Diskriminierung berichten darüber hinaus 40,3 % aller LSBTIQ*, die selbst im Ausland geboren sind oder eine nichtdeutsche Staatsbürgerschaft besitzen und 28,7 % derjenigen, von denen mindestens ein Elternteil im Ausland geboren ist oder eine nichtdeutsche Staatsbürgerschaft besitzt.

3. Sicherheit (S. 110-136)

Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum

Nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten fühlt sich im öffentlichen Raum sicher (4,6 % sehr sicher; 50,8 % eher sicher), während sich mit 36,5 % mehr als ein Drittel eher unsicher und weitere 6,6 % sehr unsicher fühlen. Zudem befürchten 81,4 % der Befragten, dass sich die Situation von LSBTIQ* in Nordrhein-Westfalen verschlechtert. Aus diesem Grund meiden mehr als drei Viertel aller befragten LSBTIQ* bestimmte Straßen, Plätze oder Parks.

Erfahrung von Übergriffen

37,9 % der Befragten haben in den vergangenen fünf Jahren in Nordrhein-Westfalen selbst Übergriffe erfahren. Weitere 23,6 % geben an, Personen im nahen persönlichen Umfeld zu kennen, die Opfer eines Übergriffs geworden sind. Die Opfer sind überproportional häufig TIN* und junge LSBTIQ*.

Davon wandte sich jedoch nicht einmal jedes zehnte Opfer (9,2 %) an die Polizei. Als Gründe gegen eine Kontaktaufnahme zur Polizei wurden der damit verbundene Aufwand, Befürchtungen über eine geringe Kompetenz zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie die Angst vor Diskriminierungen durch die Polizei selbst genannt.

4. Gesundheit, Pflege und Alter (S. 137-178)

Gesundheitszustand

Zwei Drittel aller LSBTIQ* schätzen ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut ein. Am besten bewerten dabei cis Männer ihren Gesundheitszustand im Vergleich zu Befragten anderer Geschlechtsidentitäten.

Bei jeder zweiten befragten Person wurde bereits einmal eine Depression oder depressive Verstimmung festgestellt. Am häufigsten sind davon TIN*-Personen, die Diskriminierung aufgrund ihrer Geschlechtsidentität erleben, und Personen, die sich oft einsam fühlen, betroffen.

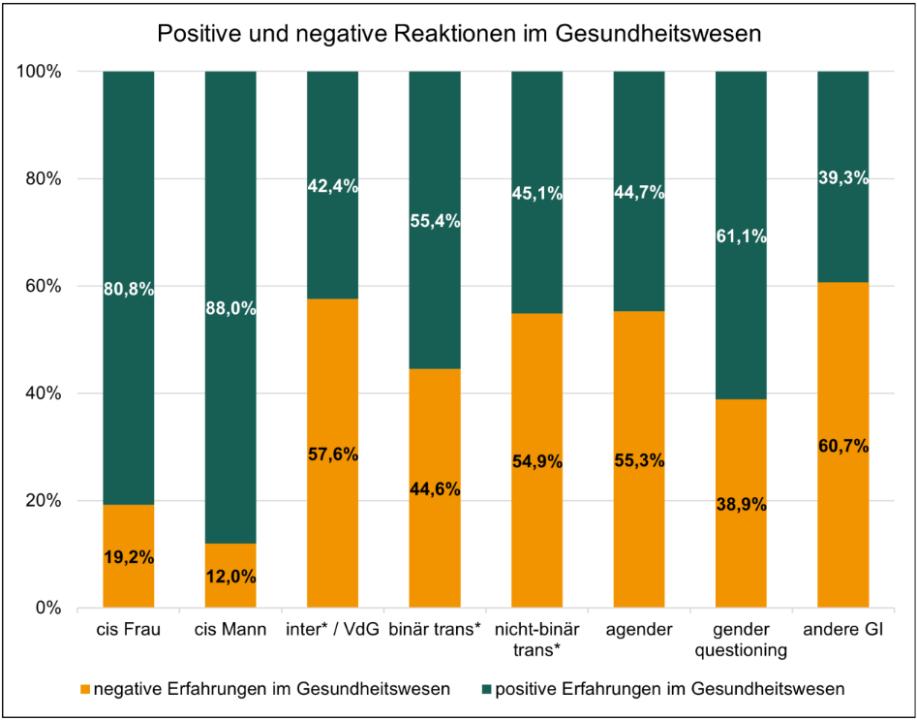

Erfahrungen mit dem Gesundheitswesen

Während 55,1 % der befragten LSBTIQ* von positiven Reaktionen im Gesundheitswesen berichtet, beschreiben 20,9 % überwiegend negative Reaktionen. LSBTIQ* mit Beeinträchtigungen erfahren dabei mit 40,8 % rund doppelt so häufig negative Reaktionen wie LSBTIQ* ohne Beeinträchtigungen (21,3 %).

Zwar fühlen sich zwei Drittel (65,7 %) der befragten LSBTIQ* in Bezug auf ihre sexuelle Identität durch das Fachpersonal oft oder immer respektvoll behandelt, in Bezug auf ihre geschlechtlichen Identität ist dies jedoch nur bei 39,4 % der Fall.

So sehen knapp zwei Drittel aller befragten trans* und intergeschlechtlichen Personen keine Chancengleichheit bei der Gesundheitsversorgung im Vergleich zu anderen Menschen. Sie berichten von falschen Ansprachen, unangemessenen Reaktionen und Fragen von Fachkräften auf ihre geschlechtliche Identität und fehlender kompetenter Beratung.

Grafik aus der Studie Queer durch NRW, Abbildung 51, S. 140

Pflege

65,8 % der befragten LSBTIQ* fühlen sich in stationären Wohn- und Pflegeeinrichtungen durch das Fachpersonal respektvoll behandelt. Trotzdem erzählen 20,8 % dem Fachpersonal nie oder selten offen vom eigenen Leben und den geführten Beziehungen.

Alter

Der Großteil der befragten Personen ab 60 Jahren lebt die sexuelle Identität offen aus.

5. Integration, Migration und Flucht (S. 179-209)

16,2 % der befragten LSBTIQ* haben eine Einwanderungsgeschichte (5 % aus erster und 11,2 % aus zweiter Einwanderungsgeneration).

Innerhalb der letzten fünf Jahre haben 40,3 % der LSBTIQ* aus der ersten Einwanderungsgeneration und 28,7 % aus der zweiten Einwanderungsgeneration in Nordrhein-Westfalen Rassismus- bzw. Diskriminierungserfahrungen aufgrund der nationalen Herkunft gemacht.

Mehr als ein Drittel der Personen erster (37,8 %) sowie zweiter Einwanderungsgeneration (38,8 %) hat innerhalb der letzten fünf Jahre in Nordrhein-Westfalen Beleidigungen oder Übergriffe erlebt, jedoch die Polizei nicht eingeschaltet. Nur 3 % der ersten und 4 % der zweiten Einwanderungsgeneration wandte sich bei einem erfahrenen Übergriff an die Polizei. Als Gründe hierfür werden befürchtete Diskriminierung und fehlende Kompetenzen angegeben.

6. Erfahrungen in unterschiedlichen Lebensbereichen (S. 210-222)

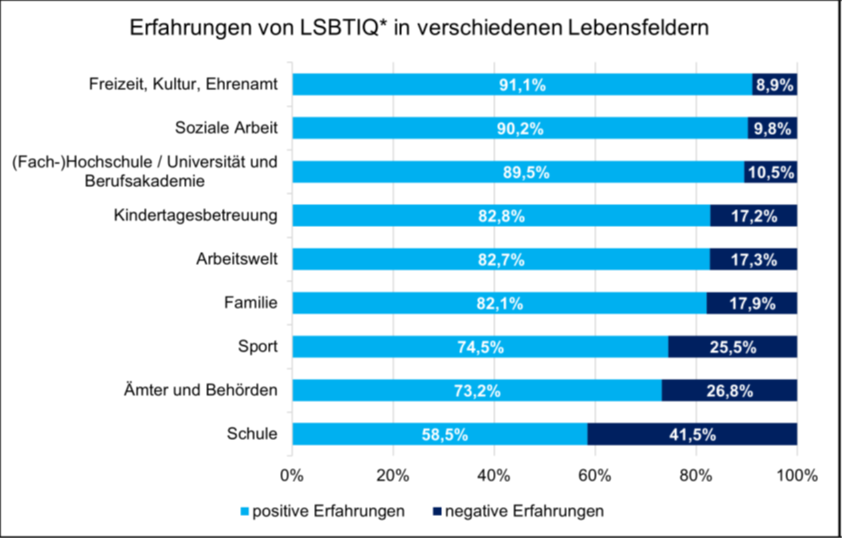

Die befragten LSBTIQ* machen am häufigsten positive Erfahrungen im Freizeit-, Kultur- und Ehrenamtskontext, in Hochschulen und im Bereich der sozialen Arbeit. Negative Erfahrungen werden häufig in der Schule, im Kontakt mit Ämtern und im Sport gemacht.

Grafik aus der Studie Queer durch NRW, Abbildung 81, S. 210

Erfahrungen in der Schule

Mit 41,5 % geben die Befragten an, am häufigsten negative Erfahrungen im Lebensbereich Schule gemacht zu haben.

Unter den Befragten, die in den vergangenen fünf Jahren eine Schule in NRW besucht haben, berichten fast zwei Drittel (62,2 %) über abwertende Äußerungen und die Hälfte (50,5 %) über das Gefühl aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität in der Schule ungerecht behandelt zu werden. Zudem wurden 18,4 % bedroht oder körperlich angegriffen und 11,8 % haben sexualisierte Übergriffe erlebt.

Darüber hinaus gaben 90,9 % an, sich nicht mit ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität in Schulbüchern sowie im Unterricht repräsentiert zu fühlen.

7. Erfahrungen der Angehörigen von LSBTIQ* (S. 223-237)

Erfahrungen mit dem Coming-out eines Familienmitglieds

Fast alle Angehörigen von LSBTIQ* (95,7 %) lehnen die Aussage ab, dass es besser gewesen wäre, wenn sich das Familienmitglied nicht geoutet hätte.

Die meisten Angehörigen geben an, auf das Coming-out des Familienmitglieds überwiegend positiv reagiert zu haben. 14,3 % geben jedoch an sich hilflos gefühlt zu haben und 10,9 % haben gehofft, dass das Coming-out des Familienmitglieds nur eine Phase wäre. Zudem fallen die Reaktionen auf das Coming-out hinsichtlich der Geschlechtsidentität negativer aus als hinsichtlich der sexuellen Identität.

Erfahrungen im Alltag

Mehr als die Hälfte (57 %) der befragten Angehörigen von LSBTIQ* gibt an, dass die sexuelle oder geschlechtliche Identität ihres Familienmitglieds keinen Einfluss auf das Familiengefüge habe. Ein Viertel (24,2 %) berichtet über einen positiven Einfluss und rund jede*r Zehnte (9,2 %) von einem negativen Einfluss auf das Familiengefüge.

Etwas mehr als ein Viertel (26,4 %) aller Angehörigen gibt an, sich oft Sorgen um die Sicherheit ihres Familienmitglieds zu machen.

Als Angehörige eines LSBTIQ*-Familienmitglieds werden zwei Drittel der Befragten nicht ernst genommen oder anerkannt (44,2 % mehrmals, 21,6 % regelmäßig). Zudem erlebt über die Hälfte, dass sich über sie oder ihre Familie lustig gemacht wurde und herabsetzende Sprüche oder Witze gemacht werden (42,2 % mehrmals, 13,6 % regelmäßig).

8. Erfahrungen von Fachkräften im Umgang mit LSBTIQ* (S. 238-255)

Beschreibung des Arbeitsumfelds

Für die meisten befragten Fachkräfte ist sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bereits jahrelang beruflich ein Thema. Nur für 19,9 % ist dies nicht der Fall.

47,5 % aller Fachkräfte beschreiben ihr eigenes Arbeitsumfeld dabei als queersensibel. Dies ist mit 60,5 % vor allem bei Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen und Fachkräften der psychologischen Beratung der Fall. Als wenig queersensibel bezeichnen hingegen 38,8 % ihr Arbeitsumfeld, allen voran Schulsozialarbeitende (51 %) und Fachkräfte der Polizei (48,7 %).

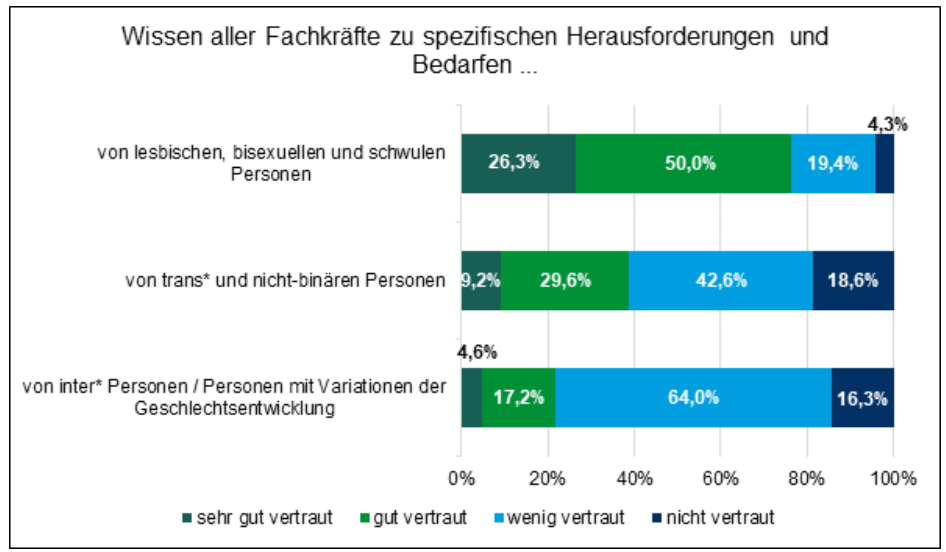

Wissen über spezifische Herausforderungen und Bedarfe von LSBTIQ*

79,8 % der befragten Fachkräfte gibt an, dass Themen im Zusammenhang mit sexueller und / oder geschlechtlicher Vielfalt keine Rolle in ihrem Studium oder ihrer Ausbildung gespielt haben. Zudem haben 61,9 % noch nie eine Fortbildung oder Lehrveranstaltung zu sexueller oder geschlechtlicher Vielfalt im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit besucht. Überdurchschnittlich häufig ist dies bei Lehrkräften der Fall. Von diesen haben 71% noch nie eine Fortbildung oder Lehrveranstaltung zu sexueller oder geschlechtlicher Vielfalt besucht.

Während sich drei Viertel (76,3 %) der Fachkräfte gut bis sehr gut mit den Bedarfen von LSB* vertraut fühlen, fühlen sich zwei Drittel (61,2 %) wenig bzw. nicht mit den Bedarfen von trans* und nicht-binären Personen und 80,3 % wenig bzw. nicht mit den Bedarfen von intergeschlechtlichen Personen vertraut.

Grafik aus der Studie Queer durch NRW, Abbildung 95, S. 243

Als größte Herausforderung, um Bedarfe von LSBTIQ* (besser) zu berücksichtigen, geben 70,7 % der Fachkräfte mangelnde personelle oder zeitliche Ressourcen an. Zudem stellen für über die Hälfte aller Fachkräfte mangelnde finanzielle Ressourcen und für ein Viertel die fehlende Unterstützung oder Widerstände im Kollegium Hinderungsgründe dar.

Zwei Drittel aller Fachkräfte wünschen sich mehr Informationen, um sich sicherer im Umgang mit LSBTIQ* und Personen mit Variationen der Geschlechtsentwicklung zu fühlen.

9. Trends und Schlussfolgerungen (S. 256-258)

- LSBTIQ* in NRW fürchten eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung. Sie äußern ein großes persönlich-physisches sowie auf die Gesellschaft bezogenes Unsicherheitsgefühl und blicken mehrheitlich pessimistisch auf die Zukunft.

- Trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen sind häufiger von Diskriminierung und Gewalt betroffen. Zu deren Schutz braucht es deshalb zukünftig vermehrt von der Politik abzuleitende Maßnahmen z.B. zur psychosozialen Versorgung der Betroffenen.

- Die unterschiedlichen Bedarfe je nach Lebenssituation (z.B. bei den Themen Familiengründung oder Migration und Asyl) müssen weiterhin wissenschaftlich und politisch differenziert geprüft

- Auch Angehörige von LSBTIQ* haben besondere Bedarfe, weswegen es Informations- und Beratungsangebote für sie braucht.

- Viele Fachkräfte wünschen sich einen sachgerechten Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.

- Intersektionale Diskriminierung muss tiefgehender erforscht werden.

- Eine im Querschnitt agierende partizipative LSBTIQ*-Politik stärkt die Demokratie.

Die vollständige Studie sowie eine zusammenfassende Kurzfassung können hier heruntergeladen werden.

Weiterlesen

- LSBTIQ* in Deutschland: Erfahrungen mit Diskriminierung und Gewalt

- Erfahrungen, Herausforderungen und Bedürfnisse von älteren LSBTIQ*

- Erfahrungen von queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland

- Queerfeindliche Gewalt: Angriffe auf Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen (LSBTIQ*)

- Schlechtere Gesundheit von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen