Wie steht es um die Rechte von LSBTIQ* in Europa?

Aktuelle Karten zur politischen Situation (2025)

Mehrere europäische LSBTIQ*-Dachorganisationen veröffentlichen jährlich ihre Recherchen zur Lage der Menschenrechte von queeren Personen in Europa. Hier stellen wir übersetzt die Kernergebnisse da. Informiert euch und euer Umfeld über die Rechtslage und die Lebensrealtität von LSBTIQ*, die damit einhergeht.

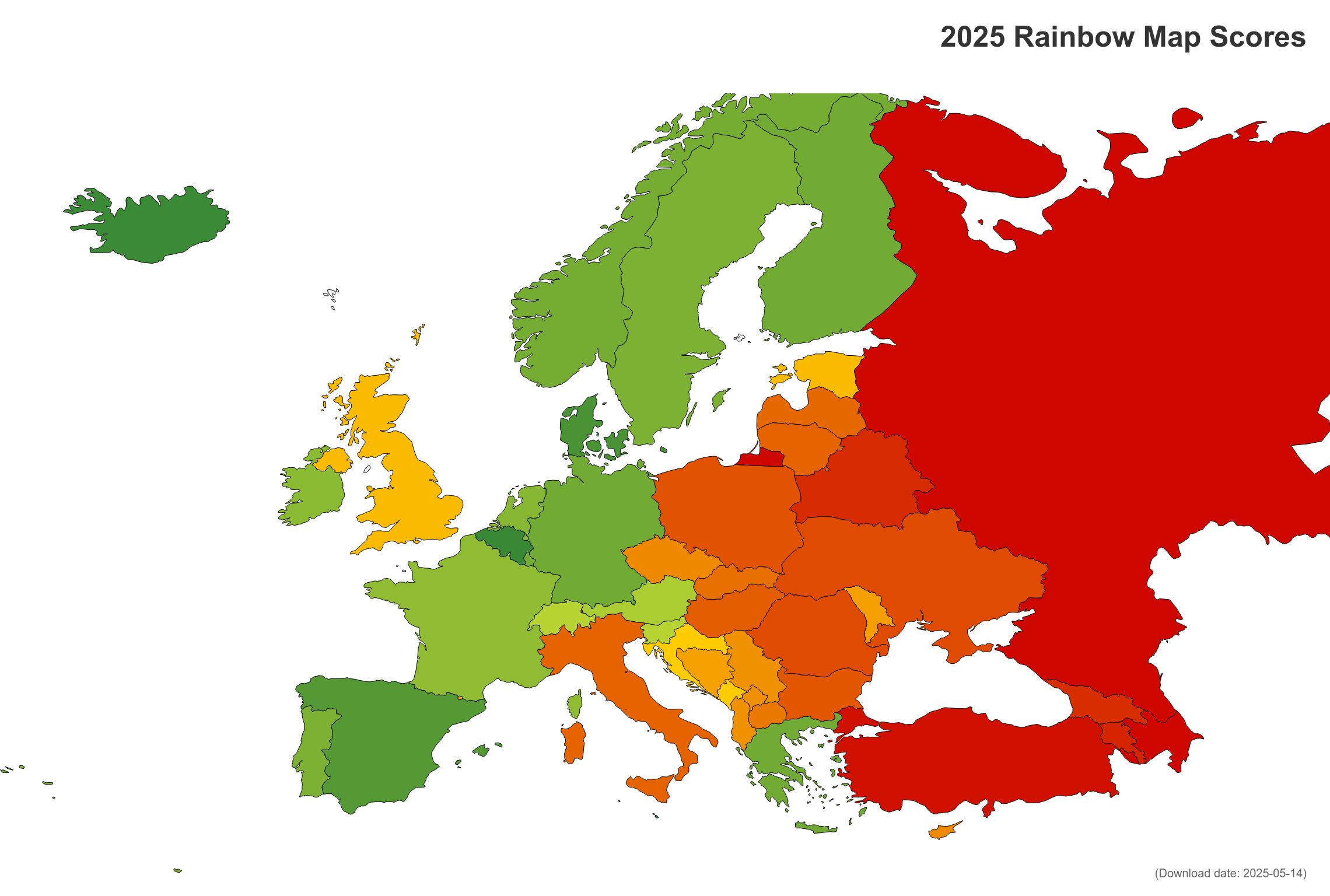

Rainbow Map 2025 (ILGA Europe)

Der LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt kommentierte die neue Rainbow Map wie folgt:

Im letzten Jahr wurden die Menschenrechte von LSBTIQ* in Deutschland insbesondere durch die Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes so verbessert, dass Deutschland im europäischen Vergleich aufgestiegen ist. Nun unter den Top 8 beim Rainbow-Index-Ranking zu sein, führt vor Augen, wie wichtig die Abschaffung des diskriminierenden und veralteten “Transsexuellengesetzes” und der Ersatz durch ein Selbstbestimmungsgesetz war. Umso wichtiger ist es, dass die im Koalitionsvertrag angekündigte Evaluation des Gesetzes ergebnisoffen und unter Beteiligung der Community erfolgt.

Wir begrüßen es deutlich, dass Deutschland im europäischen Vergleich aufgestiegen ist. Dieses wichtige Zeichen muss Motivation für die neue Bundesregierung sein, in ihrer Amtszeit weitere notwendige Schritte für die Menschenrechte von LSBTIQ* und damit die Demokratie im Ganzen zu gehen. Wir fordern, noch in den ersten 100 Regierungstagen die notwendige und lange überfällige Abstammungsrechtsreform auf den Weg zu bringen. Laut Koalitionsvertrag soll das Kindeswohl für die anstehenden familienrechtlichen Reformen entscheidend sein: Jedes Kind muss unabhängig vom Geschlecht seines Elternteils rechtlich abgesichert werden. Vor der Verfolgung durch die Taliban nach Pakistan evakuierte LSBTIQ* darf Deutschland jetzt nicht im Stich lassen. Das jährliche Ranking mahnt zugleich, dass bereits errungene Erfolge wieder rückgängig gemacht werden können: Um unser Grundgesetz sturmfest zu machen, fordern wir, LSBTIQ* in Art. 3 Abs. 3 GG zu ergänzen.

Die Rainbow Map bewertet 49 europäische Länder nach ihrer jeweiligen rechtlichen und politischen Praxis für LSBITQ*-Personen auf einer Skala von 0-100%. Die Daten verdeutlichen, dass der Abbau von LSBTIQ*-Menschenrechten Teil einer breiteren Aushöhlung des demokratischen Schutzes in ganz Europa ist.

In den letzten 10 Jahren stand Malta an der Spitze der Rangliste. Mit 85 Punkten ist Belgien auf den zweiten Platz aufgestiegen, nachdem es Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass aufgrund von sexueller Ausrichtung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsmerkmalen ergriffen hat.

Ungarn ist mit dem ersten Pride-Verbot in der Europäischen Union auf der Regenbogenkarte von ILGA-Europe um sieben Plätze auf Platz 37 zurückgefallen, dicht gefolgt vom Vereinigten Königreich, das um sechs Plätze auf Platz 22 zurückgefallen ist, nachdem ein Urteil des Obersten Gerichtshofs eine Frau strikt nach ihrem „biologischen Geschlecht“ definiert hat (siehe Begründung hier). Georgien ist nach einem umfassenden Anti-LSBTIQ*-Gesetzespaket, das das russische antidemokratische Regelwerk widerspiegelt, ebenfalls um sieben Plätze gefallen.

Die drei Länder am anderen Ende der Rainbow Map-Skala sind Russland (2 %), Aserbaidschan (2 %) und die Türkei (5 %). Rumänien liegt nun am Ende der EU-Rangliste mit 19 % Punkten, gefolgt von Polen (21 %) und Bulgarien (21 %).

Angesichts der Tatsache, dass LSBTIQ*-Personen zur Zielscheibe von Angriffen werden, verabschieden zu wenige Länder Gesetze, die LSBTIQ*-Rechte fördern. Deutschland war das einzige Land, das im vergangenen Jahr die gesetzliche Geschlechtsanerkennung zu einem Selbstbestimmungsmodell reformiert hat; nur Österreich hat den Schutz vor Diskriminierung durch Änderungen des Bundesgleichbehandlungsgesetzes erweitert; und kein Land hat Konversionspraktiken verboten oder Gesetze verabschiedet, die unnötige medizinische und chirurgische Eingriffe an intersexuellen Kindern verbieten.

(Quelle und Weiterlesen: Annual LGBTI Rights Ranking | ILGA-Europe)

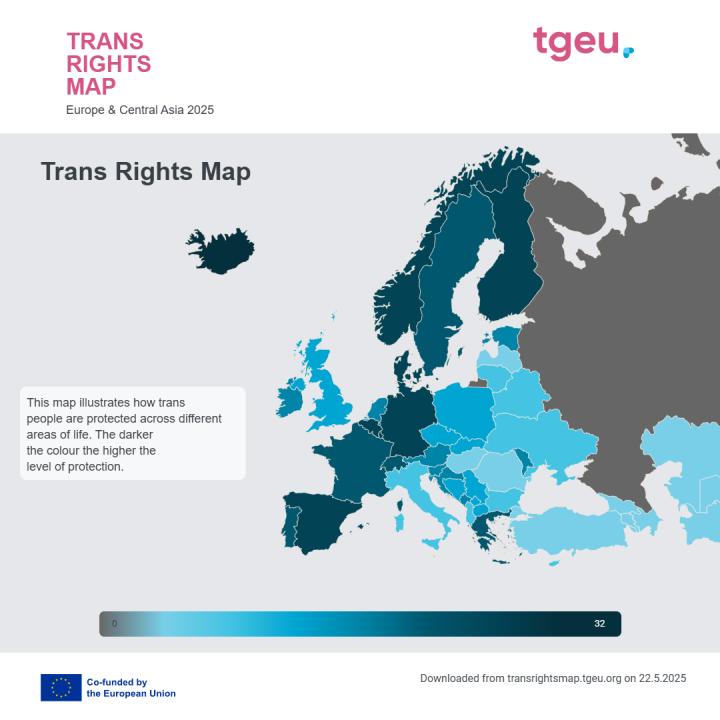

Trans Rights Index & Map 2025 (TGEU)

Zum ersten Mal in ihrer 13-jährigen Geschichte überwiegen die Rückschläge bei den Menschenrechten von Trans-Personen in Europa und Zentralasien deutlich die Fortschritte.

Trans* Personen - insbesondere trans* Personen, die aufgrund von Ethnie, Klasse, Behinderung, Migration, HIV-Status und anderen sich überschneidenden Lebenserfahrungen weiter marginalisiert werden - erleben, dass ihr Menschenrechtsschutz und ihre Grundfreiheiten in einem aggressiven Tempo abgebaut werden. So wurden beispielsweise in Georgien und Ungarn Antidiskriminierungsschutzbestimmungen aufgehoben, da die Regierungen dort Verfassungsänderungen gegen trans* und LSBTIQ*-Personen einführten. In der Republika Srpska (Bosnien) wurde der Schutz vor Hassverbrechen und Hassreden abgeschafft. Im Jahr 2025 gibt es nur noch ein einziges Land in Zentralasien - Kasachstan -, das die rechtliche Anerkennung des Geschlechts vorsieht.

Wo es Fortschritte gab, waren sie sporadisch und spiegelten keine starke oder konsequente politische Unterstützung wider. Deutschland zeichnet sich durch sein Selbstbestimmungsgesetz aus, das im November letzten Jahres in Kraft getreten ist, obwohl die neue konservative Regierung ihre Absicht bekundet hat, es zu überprüfen.

Die bedeutendsten positiven Entwicklungen des Jahres kommen vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), der wiederholt bekräftigt hat, dass transgeschlechtliche Menschen nach EU-Recht ausdrücklich geschützt sind. In seinen jüngsten Urteilen bestätigte der Gerichtshof:

- Legale Geschlechtsumwandlungen müssen ohne missbräuchliche Anforderungen möglich sein (Rechtssache Deldits aus Ungarn)

- EU-Länder müssen die Entscheidungen der anderen Länder zur Geschlechtsanerkennung anerkennen (Rechtssache Mirin aus Rumänien)

- Geschlechtsspezifische Bezeichnungen wie „Herr“ oder „Frau“ dürfen nur verwendet werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist, um nicht-binäre Menschen vor Diskriminierung zu schützen (Rechtssache Mousse aus Frankreich).

(Quelle und Weiterlesen: TGEU 2025)

Good Pratice Map (OII Europe)

Die Karte hebt einige wichtige Fortschritte hervor, die im Jahr 2024 im Hinblick auf einen besseren Schutz der Menschenrechte von intergeschlechtlichen Menschen in ganz Europa erzielt wurden. In diesem Jahr berichten wir über einige Schritte, die auf dem Weg zu neuen IGM-Verbotsgesetzen unternommen werden, sowie über die Umsetzung bereits verabschiedeter Verbote. Darüber hinaus enthält die diesjährige Karte Beispiele für bewährte Praktiken in den Bereichen Menschenrechtsorganisationen, Bildung, Asyl, Forschung, Hasskriminalität/ Gesetzgebung und politische Anerkennung.

Das Jahr 2024 lieferte positive Beispiele dafür, wie Regierungen den Stimmen intergeschlechtlicher Gemeinschaften auf nationaler Ebene Gehör schenken können, um ihre Rechte besser zu verstehen und konkrete gesetzgeberische Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte zu ergreifen. In Irland verabschiedete das Justizministerium eine Strafrechtsreform, die Personen schützt, die aufgrund ihrer Intergeschlechtlichkeit Opfer von Hassverbrechen werden, indem Geschlechtsmerkmale als geschützter Grund in das Gesetz über Hassverbrechen aufgenommen werden. Es wurde auch deutlich, wie andere wichtige Institutionen wie Gleichstellungsstellen Hand in Hand mit Selbstorganisationen arbeiten können, um die Rechte von intergeschlechtlichen Menschen auf nationaler Ebene zu fördern. Obwohl es eine Zeit extremer Rückschläge gegen die Rechte von intersexuellen und LSBITQ*-Personen in unserer Union ist, wurden gleichzeitig wichtige Fortschritte auf EU-Ebene errrungen, die zeigen, dass die Entscheidungsträger die Notwendigkeit des Schutzes von intergeschlechtlichen Menschen als besonders gefährdete Gruppe bestätigen, auch auf einer Grundlage, die sich ausdrücklich mit den spezifischen Arten von Menschenrechtsverletzungen befasst, denen sie ausgesetzt sind.

(Quelle und Weiterlesen: Good Practice Map 2024 – OII Europe)

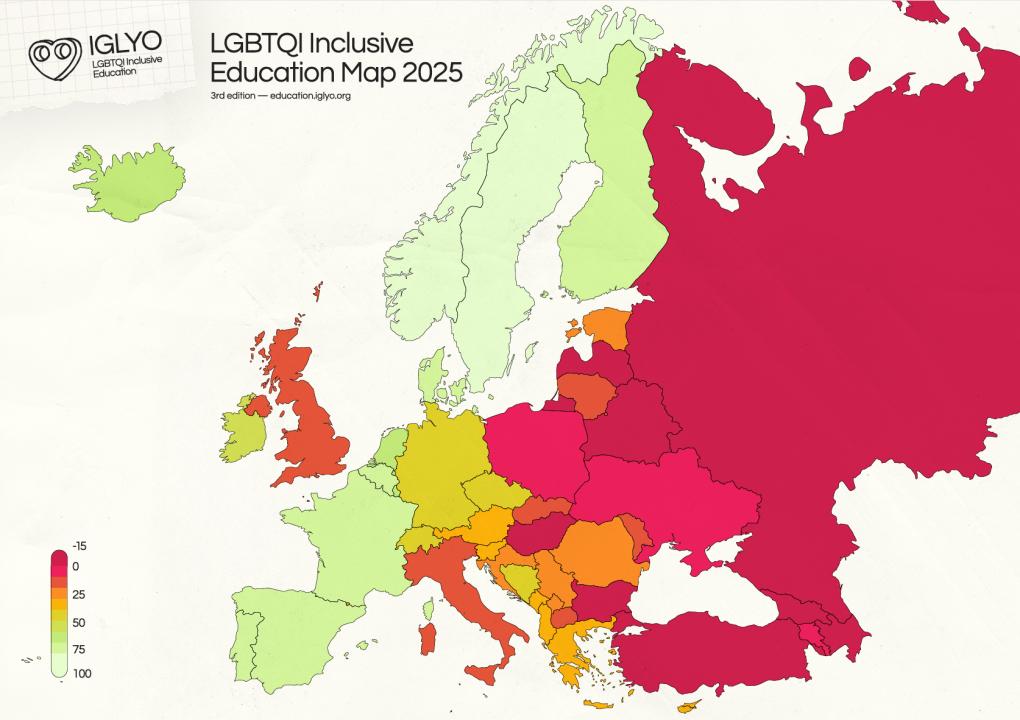

LSBTIQ*-inklusive Bildung in Europa (IGLYO)

Mit diesem interaktiven Instrument werden 49 Länder in der Europäischen Region danach bewertet, wie inklusiv ihre Bildungssysteme für LGBTQI-Jugendliche und -Studierende sind. Jedes Land wird anhand einer Reihe von 10 Indikatoren bewertet. Verfügt das Land zum Beispiel über eine Anti-Mobbing-Politik oder nationale Aktionspläne zum Schutz von LSBTIQ*-Schüler*innen? Schützen die Gesetze des Landes vor Diskriminierung in Schulen? Gibt es ein inklusives Lernumfeld für trans* und intergeschlechtliche Lernende? Werden LSBTIQ*-Themen in den Lehrplan aufgenommen? Erhalten Lehrer und Erzieher eine obligatorische Fortbildung zu LSBTIQ*-Themen?

Das Gesamtbild ist äußerst besorgniserregend. Seit der letzten Ausgabe der IGLYO-Studie im Jahr 2022 hat es in der europäischen Region nur sehr wenige Fortschritte gegeben, und in einigen Ländern hat sich die Situation sogar noch verschlimmert. Eine wachsende Zahl von Ländern schraubt die Rechte von LSBTIQ* zurück und verabschiedet Anti-LSBTIQ*-Gesetze, die die Erwähnung von LSBTIQ*-Themen gegenüber Personen unter 18 Jahren und in Schulen verbieten. Dies war bereits in Aserbaidschan, Belarus, Ungarn, Lettland und Russland der Fall. Nun haben auch Bulgarien, Georgien und die Türkei ähnliche Maßnahmen eingeführt.

Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung. Die meisten Länder, die bereits 2022 in der Spitzengruppe lagen, haben ihre Werte weiter verbessert. Dies gilt für Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Irland, Malta, Norwegen, Spanien und Schweden, was zeigt, dass Fortschritte auch in einem schwierigen politischen Klima möglich sind.

(Quelle und Weiterlesen: IGLYO 2025)