Angriffe auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte für die Opfer des Nationalsozialismus

Überblick über konkrete Zahlen und Hintergründe zu Angriffen auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte

In Deutschland gibt es rund 300 Gedenkstätten, Gedenksteine oder -tafeln an historischen Orten, die NS-Verbrechen dokumentieren und an die Opfer des Holocaust erinnern. Da Personen aus unterschiedlichen Gründen im Nationalsozialismus verfolgt worden sind, haben die Gedenkstätten auch verschiedene Themenschwerpunkte und gedenken der entsprechenden Opfergruppen an den Orten ihrer Verfolgung. Solche Gruppen von Opfern sind neben Jüd*innen unter anderem Sinti*zze und Rom*nja, Menschen mit Behinderungen, politisch Verfolgte sowie queere Menschen. [1]

Gedenkstätten und -orte, die speziell an die queeren Opfer des Nationalsozialismus erinnern, sind zum Beispiel der Frankfurter Engel, das Mahnmal für die schwulen und lesbischen Opfer des Nationalsozialismus in Köln oder das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin.

Angriffe auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte für die Opfer des Holocaust sind kein neues Phänomen. Beispielsweise planten sechs Neonazis Ende der 1970er Jahre einen Sprengstoffanschlag auf die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. [2] In den "Baseballschläger-Jahren" der 1990er waren dann vor allem Gedenkstätten in Ostdeutschland das Ziel von Angriffen. [3] So verübten im Jahr 1992 Rechtsextremisten einen antisemitischen Brandanschlag auf die jüdischen Baracken 38 und 39 in der Gedenkstätte Sachsenhausen. [4]

In den letzten Jahren hat die Zahl der Angriffe auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte vor allem aus dem politisch rechten Spektrum allerdings wieder zugenommen. [5] Dies betrifft unter anderem auch Gedenkstätten und -orte für die queeren Opfer des Nationalsozialismus.

In diesem Artikel geben wir deshalb einen Überblick über konkrete Zahlen zu Angriffen auf Gedenkstätten und dokumentieren Angriffe auf queere Gedenkstätten. Zudem stellen wir dar, wie diese Angriffe aussehen, und in welchem Zusammenhang sie mit dem Erstarken des Rechtsextremismus stehen. Zuletzt gehen wir in einem Ausblick auf die konkreten Forderungen des LSVD⁺ ein.

Inhaltsverzeichnis

- Das Problem mit den erfassten Zahlen der Kriminalstatistik

- Deutschlandweite Zahlen zu Angriffen auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte

- Zahlen und Berichte aus einzelnen Gedenkstätten

- Arten von Angriffen auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte

- Zusammenhang mit erstarkendem Rechtsextremismus

- Chronik: Fälle von Angriffen auf queere Gedenkstätten und Erinnerungsorte

- Ausblick

1. Das Problem mit den erfassten Zahlen der Kriminalstatistik

Seit 2019 werden „Gedenkstätten“ als eigenes Angriffsziel in den bundesweiten Fallzahlen zur politisch motivierten Kriminalität (PMK) aufgeführt. Das Problem hierbei ist jedoch, dass innerhalb der Kategorie nicht nach der Art der Gedenkstätte unterschieden wird. Somit umfassen die dokumentierten Zahlen nicht nur Angriffe auf NS-Gedenkstätten, sondern auch Angriffe auf andere Denkmäler und Gedenkorte wie beispielsweise Bismarck-Statuen. Aus diesem Grund ist es nicht möglich zu bestimmen, wie viele der dokumentierten Fälle NS-Gedenkstätten und -orte betreffen. [6], [7]

Zudem ist davon auszugehen, dass eine hohe Dunkelziffer von nicht in der PMK dokumentierten Angriffen auf NS-Gedenkstätten existiert. Denn nicht alles, was eine Gedenkstätte als Angriff bewertet, ist auch strafrechtlich relevant und nicht alles, was strafrechtlich relevant ist, ist automatisch politisch motiviert. So zeigt der Deutschlandfunk in einer Recherche am Beispiel der KZ-Gedenkstätte Buchenwald auf, dass die in der PMK erfassten Daten nicht immer lückenlos mit den selbst erhobenen Zahlen der Gedenkstätten übereinstimmen. [6] Zudem kann eine große Anzahl von Sachverhalten, wie beispielsweise „rechtsextreme Pöbeleien im Netz“, von den Gedenkstätten nicht weiterverfolgt werden. [8]

2. Deutschlandweite Zahlen zu Angriffen auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte

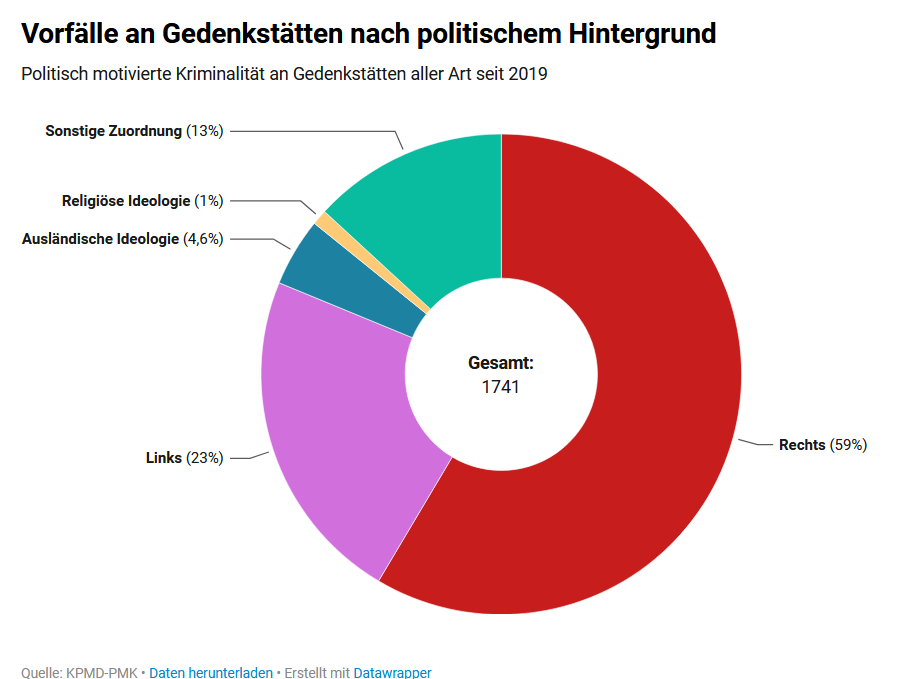

Laut der Statistik über Fälle politisch motivierter Kriminalität (PMK) gab es im Zeitraum von 2019 bis Mitte 2024 mehr als 1700 Fälle politisch motivierter Kriminalität an deutschen Gedenkstätten. Mit mehr als 1000 Fällen wird der größte Teil davon (59 %) als rechts eingestuft. 23 % werden einer linken Orientierung zugeordnet. [6]

Grafik von Deutschlandfunk

Im Schnitt werden somit jedes Jahr rund 320 Angriffe auf Gedenkstätten verübt. Das entspricht fast einem Vorfall pro Tag. [6] Dies bestätigen die Zahlen aus dem Jahr 2023, in dem 324 Fälle mit dem Angriffsziel „Gedenkstätte“ erfasst wurden. [7]

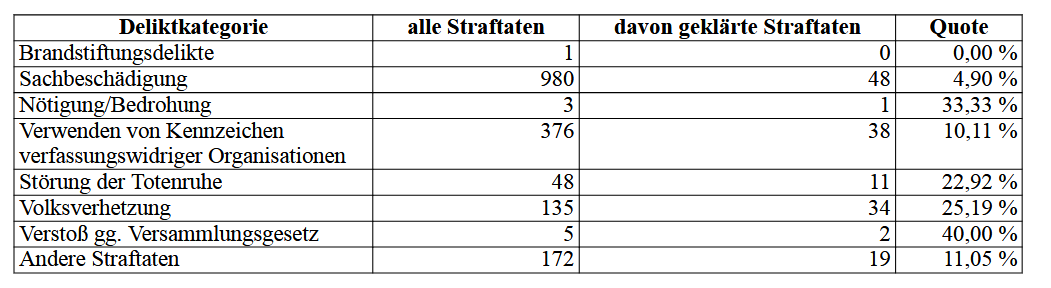

Bezüglich der Deliktkategorie handelte es sich mit 980 Fällen bei der Mehrheit der Taten um Sachbeschädigung. Mit 376 Fällen folgt das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. 135 Taten werden der Kategorie der Volksverhetzung zugeordnet.

Aufgeklärt wurden von den über 1700 zwischen 2019 und Mitte 2024 gemeldeten Delikten mit dem Angriffsziel „Gedenkstätte“ lediglich 153 Taten, was einer Aufklärungsquote von 8,9 % entspricht. [5]

Grafik aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (BT-Drs. 20/12236 vom 08.07.2024, S. 4)

Von den in diesem Zeitraum ermittelten 112 Tatverdächtigen ist die große Mehrheit mit rund 87 % männlich und verfügt zu rund 94 % über eine deutsche Staatsbürgerschaft. [6]

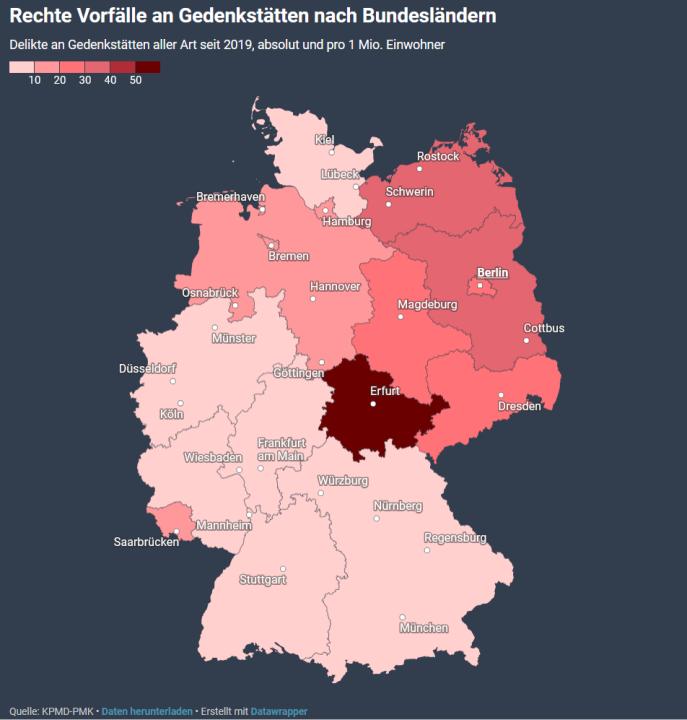

Bei Betrachtung der Verteilung der rechten Straftaten auf die Bundesländer weist Thüringen mit insgesamt 121 Vorfällen seit 2019 im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten rechten Vorfälle an Gedenkstätten auf. Darauf folgen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. [6]

Grafik von Deutschlandfunk

3. Zahlen und Berichte aus einzelnen Gedenkstätten

Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora

Die Gedenkstättenverwaltung der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora in Thüringen dokumentierte im Jahr 2019 noch lediglich acht rechtsextreme Vorfälle. Im Jahr 2024 wurden mit 19 Vorfällen mehr als doppelt so viele rechtsextreme Taten verzeichnet. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurden bereits 16 rechtsextreme Zwischenfälle registriert. [8]

Laut dem stellvertretenden Stiftungsdirektor Philipp Neumann-Thein gebe es zudem auch Straftaten aus dem linksextremen Milieu, diese seien alles in allem aber überschaubar. Der Schwerpunkt der Taten liege ganz klar im rechten Spektrum. [8]

Konkrete Beispiele und Auszüge aus der Statistik der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora über extremistische Vorfälle zwischen 2019 und 2025 finden sich in der Berichterstattung durch den MDR.

Rechtsextreme Vorfälle an der Gedenkstätte sind laut Neumann-Thein zwar keine Neuheit, seit der Gründung der AfD und Organisationen wie Pegida in den Jahren 2013/14 sei die Qualität der Vorfälle jedoch auf ein neues Level gestiegen. So käme es nun auch zu Todesdrohungen. [8]

Gedenkstätte Neuengamme

Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme im Südosten Hamburgs, Oliver von Wrochem, berichtet ebenfalls von zunehmenden Angriffen und Anfeindungen. Diese äußern sich unter anderem in Form von Vandalismus, wie Schmierereien oder Stickern mit Nazisymbolen an den Mahnmalen und Gebäuden. Zudem gebe es Angriffe im Internet. Darüber hinaus würden jedoch auch zunehmend Menschen mit rechtsextremem Hintergrund die Gedenkstätte besuchen und dabei ihre Gesinnung in Form von z.B. SS-Tätowierungen offen zur Schau stellen. Außerdem provozierten Besucher*innen nun häufiger als in der Vergangenheit gezielt mit scheinbar harmlosen Fragen wie „Stimmt das denn wirklich? Gibt es dafür Belege? Das glaube ich Ihnen jetzt nicht!“ und versuchten, die NS-Verbrechen zu relativieren. [9], [10]

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Laut Prof. Dr. Axel Drecoll, Leitung der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, lösen Angriffe auf die Erinnerungskultur gerade bei Überlebenden und deren Angehörigen sowie bei Personen, die schon Erfahrungen mit rechtsextremer oder rassistischer Gewalt gemacht haben, konkrete Ängste vor physischen Übergriffen bei Gedenkveranstaltungen aus. Dies sei bei Opfergruppen wie Jüd*innen, Sinti*zze und Rom*nja und auch queeren Menschen der Fall. [11]

Gedenkstätte Sachsenhausen

Auch die Gedenkstätte Sachsenhausen hat in den letzten Jahren eine erhebliche Zunahme an extremistischen Vorfällen registriert. So wurden im Jahr 2022 ca. 12 Vorkommnisse dokumentiert. Im Jahr 2023 stieg die Anzahl auf 31 an und 2024 wurden dann 52 Vorfälle registriert. [11], [12]

4. Arten von Angriffen auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte

Angriffe auf Gedenkstätten äußern sich auf unterschiedliche Weise. Hier listen wir die häufigsten Arten an Vorfällen auf und geben Beispiele, wie diese konkret aussehen:

- Sachbeschädigungen: z.B. Vandalismus durch Hakenkreuz-Schmierereien, Beschädigungen von Gedenktafeln oder das Anbringen von Stickern mit Nazisymbolen und Schmierereien auf Mahnmalen [9], [13]

- Propagandadelikte: z.B. eingeritzte/aufgemalte Hakenkreuze, Bekleben oder Beschädigen von Ausstellungen, Schmierereien in Gästebüchern, Tragen rechtsextremer Kleidung, Aufkleben von antisemitischen oder rechtsextremen Stickern [8], [11], [12]

- Hassreden im Internet bzw. auf Social Media: z.B. Hasskommentare, Fake-News und Verschwörungserzählungen [14], [15]

- Schriftliche Äußerungen: z.B. Drohmails an Mitarbeitende, Briefe mit Beschimpfungen und Morddrohungen, anonyme Mitteilungen auf Feedback-Postkarten mit rechtsextremen Inhalten [11], [15]

- Verbale und gestische Angriffe: z.B. Zeigen des Hitler-Grußes, geschichtsrevisionistische bzw. NS-verharmlosende Äußerungen, Beleidigungen und Diffamierungen vor allem gegen Minderheiten (antisemitisch, antiziganistisch, queerfeindlich oder rassistisch-fremdenfeindlich) [11]

5. Zusammenhang mit erstarkendem Rechtsextremismus

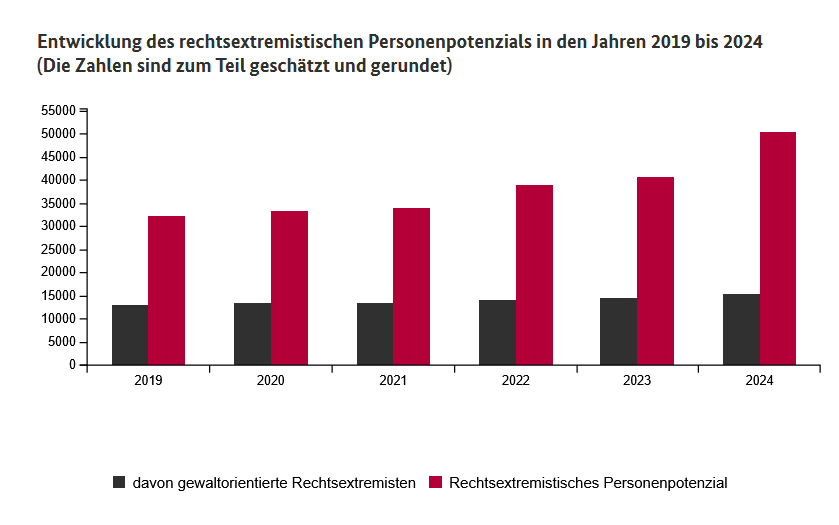

Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich das rechtsextreme Personenpotenzial im Jahr 2024 mit über 50.000 Personen im Vergleich zum Vorjahr um fast 10.000 Personen erhöht. Auch das Personenpotenzial der gewaltorientierten Rechtsextremisten ist mit über 15.000 Personen gegenüber den Vorjahren erneut gestiegen. Zudem erhöhte sich auch die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten im Jahr 2024 mit fast 38.000 Delikten um 47,4 % zum Vorjahr. [16]

Grafik vom Bundesamt für Verfassungsschutz

Zudem nehmen laut der Leipziger Autoritarismus-Studie rechtsextreme, antisemitische, und demokratiefeindliche Einstellungen in ganz Deutschland zu. So ist der Anteil der Menschen mit einem geschlossen rechtsextremen Weltbild von 3 % im Jahr 2022 auf 5 % im Jahr 2024 gestiegen. [17]

Gerade bei jungen Menschen nimmt darüber hinaus das Wissen über den Holocaust ab. So gaben 12 % der befragten 18- bis 29-Jährigen aus Deutschland in einer repräsentativen Umfrage der Jewish Claims Conference an, sich nicht sicher zu sein, ob sie das Wort „Holocaust“ je gehört haben. 26 % konnten kein einziges Konzentrationslager, Todeslager, Vernichtungslager oder ähnliches benennen. Und 13 % der jungen deutschen Befragten stimmten der Aussage zu, dass die Zahl der im Holocaust getöteten Jüd*innen erheblich übertrieben werde. [18]

Angriffe auf NS-Gedenkstätten gehen laut Einschätzung der Bundesregierung regelmäßig mit solchen geschichtsrevisionistischen, antisemitischen und rechtsextremistischen Einstellungen als Tatmotiv einher. Aus diesem Grund geht sie davon aus, dass eine zunehmende Verbreitung dieser Einstellungen in der Bevölkerung die Hemmschwelle für weitere Angriffe auf NS-Gedenkstätten absenken könnte. [5]

Ein zentrales Element ebensolcher rechtsextremistischer Einstellungen ist die Abwertung von als "anders" und nicht der eigenen Gruppe zugehörig wahrgenommenen Menschen, wie Jüd*innen, Migrant*innen, Muslim*innen, Sinti*zze und Rom*nja und auch LSBTIQ*. [19] So lassen sich queer- und trans*feindliche Einstellungen zwar in allen politisch-ideologischen Gruppen auffinden, vor allem aber auf der rechten Seite des politischen Spektrums. [20] Denn sexuelle und geschlechtliche Vielfalt wird als Abweichung von den biologisch determinierten Geschlechter- und Familienrollen des rechtsextremen Weltbilds und dadurch als Bedrohung für die gedachte völkische Gemeinschaft angesehen. Aus diesem Grund machen rechtsextreme Akteur*innen queere Menschen mit Kampfbegriffen wie "Homo-Lobby" oder "Gender-Ideologie" zum Feindbild und greifen sie unter anderem online in Form von Fake-News-Kampagnen oder auch im Rahmen von stetig in ihrer Anzahl wachsenden Gegenprotesten zu CSD-Veranstaltungen an. [21]

6. Chronik: Fälle von Angriffen auf queere Gedenkstätten und Erinnerungsorte

Folgend dokumentieren wir Angriffe auf Gedenkstätten, Erinnerungsorte und Gedenkveranstaltungen, die an die queeren Opfer des NS-Regimes erinnern:

- 02.09.2025

Erneut wurde Nürnbergs sogenannte Lesbenkugel, ein Denkmal für homosexuelle Opfer des NS-Regimes, beschmiert. (Quelle: NN.de vom 02.09.2025) - 18.07.2025

In Rostock wurde eine Veranstaltung zum Gedenken an die queeren Opfer des Naziregimes am Mahnmal im Rostocker Rosengarten von zwei alkoholisierten Personen durch bedrohende und beleidigende Zwischenrufe gestört. (Quelle: queer.de vom 19.07.2025) - 09.07.2025

Eine Gedenktafel für die queere Aktivistin Lotte Hahm wurde in der Nacht zum 9. Juli in Berlin Kreuzberg mit einem Hakenkreuz beschmiert. (Quelle: Tagesspiegel vom 09.07.2025) - 30.04.2025

In Heidelberg haben Unbekannte die erst vor wenigen Monaten eingeweihte Gedenkplakette zu Ehren des queeren Arztes, Sexualwissenschaftlers und Aktivisten Magnus Hirschfeld gewaltsam von einer Hauswand abgerissen. (Quelle: queer.de vom 03.05.2025) - 07.04.2025

Am Morgen des 7. April wurde das Mahnmal für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus am Berliner U-Bahnhof Nollendorfplatz mit großflächigen roten Schmierereien geschändet. Zu lesen sind die Worte "HIV" und "Dresden". Die Inschrift der Gedenktafel wurde übersprüht. (Quelle: queer.de vom 07.04.2025) - 27.01.2025

Am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin hat ein 36-Jähriger auf mehrere niedergelegte Kränze eingetreten. Als vier Männer versuchten, den 36-Jährigen aufzuhalten, griff er diese körperlich an, beleidigte und bespuckte sie. (Quelle: queer.de vom 01.02.2025) - 23.05.2024

Bei der Verlegung eines Stolpersteins für das homosexuelle NS-Opfer Max Sander in der südwestfälischen Stadt Hagen rief ein 36-Jähriger homofeindliche Hasstiraden. Er brüllte unter anderem: "alle Schwulen sollen sterben". Die Polizei überwältigte den Mann. (Quelle: queer.de vom 24.05.2024 und Westfalenpost vom 23.05.2024) - 28.02.2024

Unbekannte haben das "Denkmal für die erste Homosexuelle Emanzipationsbewegung" am Magnus-Hirschfeld-Ufer in Berlin-Moabit beschädigt. Dabei wurde das Schutzglas mehrerer Bodenleuchten des Denkmals zerschlagen. (Quelle: rbb24 vom 29.02.2024) - 27.10.2023

Unbekannte haben zum wiederholten Mal das Denkmal für homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus in Nürnberg verwüstet. Die Polizei ermittelt, die Stadt verurteilt die Tat als "abscheulichen Angriff". (Quelle: BR vom 27.10.23) - 12.08.2023

Ein 63-Jähriger soll am 12. August 2023 einen Brandanschlag auf das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin verübt und am Tatort homophobe Pamphlete hinterlassen haben. Zudem soll der 63-Jährige für einen Brandanschlag auf einen Verein lesbischer Frauen in Neukölln verantwortlich sein. (Quelle: queer.de vom 25.01.2024) - 15.01.2022

Queerfeindlicher Vandalismus auch in Köln. Nicht nur die Mainzer Stele gegen Queerfeindlichkeit wurde verschandelt. Betroffen ist auch das Kölner Mahnmal für die queeren Opfer des Nationalsozialismus. (queer.de vom 15.01.2022) - 04.08.2021

Mit roter Farbe beschmieren Unbekannte die Mainzer Gedenkstele für Menschen, die wegen ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung verfolgt wurden. (Quelle: queer.de vom 05.08.2021) - 23.07.2021

Erneut wird das Magnus-Hirschfeld-Denkmal in Berlin beschädigt. Auf den Gedenktafeln für die homosexuelle Emanzipationsbewegung in Deutschland wurden Teile der dort abgebildeten Gesichter von Unbekannten ausgebrannt. (Quelle: BZ vom 24.07.2021) - 27.05.2021

Die Gedenktafeln des Berliner Denkmals für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung wird erneut von Unbekannten beschädigt. (Quelle: queer.de vom 28.05.2021) - 09.04.2021

Die Gedenktafeln am Berliner Magnus-Hirschfeld-Ufer, die in der Nähe des Bundeskanzleramts an die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung erinnern, werden erneut beschädigt. Die Gesichter auf den Gedenktafeln werden ausgebrannt und "homophobe Schmierereien" angebracht. (Quelle: queer.de vom 09.04.2021)

7. Ausblick

Viele Mitglieder der vom nationalsozialistischen Deutschland ausgegrenzten und verfolgten Gruppen wurden auch nach 1945 weiter diskriminiert und systematisch ausgegrenzt – zum Teil bis heute. Wie auch die zunehmenden Angriffe auf Gedenkstätten und Erinnerungsorte widerspiegeln, nimmt seit geraumer Zeit die Ausgrenzung ebenjener Gruppen in der Form von Antisemitismus, Queerfeindlichkeit sowie Hetze gegen Menschen mit Migrationshintergrund und Sinti*zze und Rom*nja wieder zu.

Forderungen des LSVD+

Um dieser besorgniserregenden gesellschaftlichen Entwicklung entgegenzuwirken und die Gedenkarbeit an die vielfältigen Opfer des Nationalsozialismus zu stärken, fordert der LSVD+ - Verband Queere Vielfalt:

- Die Vielfalt der verfolgten Gruppen des Nationalsozialismus muss an allen Gedenk- und Erinnerungsorten sichtbar gemacht werden. Dies schließt die Erinnerung an das Schicksal des gesamten Spektrums queerer Menschen explizit mit ein.

- Das Wissen zu bisher weniger erforschten Opfergruppen des Nationalsozialismus, wie die Unterdrückung und Verfolgung von queeren Frauen und TIN*-Personen während der NS-Zeit, muss durch weitere Forschung vergrößert werden. Hierfür müssen Bund, Länder und Kommunen, ausreichend Mittel zur Verfügung stellen.

- Die Gedenk- und Erinnerungsstätten müssen finanziell und fachlich in die Lage versetzt werden, Forschungsergebnisse zur Verfolgung von LSBTIQ* im Nationalsozialismus einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

- Die Bundesregierung und die Landesregierungen müssen dafür Sorge tragen, dass in allen Gedenk- und Erinnerungsstätten, Beiräte verschiedener u.a. queerer Verfolgtenorganisationen strukturell etabliert werden. Diese sollen die Gedenk- und Erinnerungsstätten in konzeptionellen Fragen von Ausstellungen und pädagogischen Angeboten der Gedenkstätten beraten.

- Hört nicht weg, wenn angezweifelt wird, dass die Grund- und Menschenrechte für alle Menschen gelten, gleich welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung, geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung. Schaut nicht nur hin, wenn es um die Menschen „eurer“ Gruppe geht, sondern steht über Gruppengrenzen hinweg füreinander ein. Unsere Solidarität muss allen gelten, deren Rechte bestritten oder gar beschnitten werden.

Unsere Forderungen decken sich in vielerlei Hinsicht mit denen der Vertreter*innen von Gedenkstätten. Diese betonen unter anderem die Bedeutung von Netzwerkstrukturen und Allianzen in der Zivilgesellschaft sowie die Notwendigkeit die Bildungsarbeit zu evaluieren und zu stärken. [11], [14] Zudem muss aufgezeigt werden, wie Rechtsextreme in der Gegenwart versuchen, die Geschichte umzuschreiben. [22]

Weiterlesen

- Für ein inklusives und würdiges Gedenken aller Opfer des Nationalsozialismus

- Gedenkarbeit - Beschluss des LSVD+ - Verbandstags 2025

- Berlin: Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen

- Gedenken an die in Ravensbrück inhaftierten und ermordeten Lesben

- Von 1933 bis heute: Lesben und Schwule in Deutschland und der DDR

- DIE GESCHICHTE DES PARAGRAPHEN 175 RSTGB

Fußnoten

[1] Gedenkstättenforum.: Gedenkstätten für NS-Opfer in Deutschland, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[2] Deutschlandfunk Kultur (18.09.2019): Neonazi-Prozess in Bückeburg 1979: Das fast vergessene „Stammheim von rechts“, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[3] Stiftung EVZ (04.12.2023): Kein Platz für Hass: Jens-Christian Wagner, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[4] Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen (25.09.2022): Vor 30 Jahren: Brandanschlag auf die jüdischen Baracken in der Gedenkstätte Sachsenhausen, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[5] Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (BT-Drs. 20/12236 vom 08.07.2024, S. 2-4)

[6] Deutschlandfunk (29.08.2024): Angriffe auf die Erinnerungskultur: Mehr als 1.000 rechte Übergriffe auf Gedenkstätten seit 2019, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[7] Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter auf die Schriftliche Frage der Bundestagsabgeordneten Petra Pau (Gruppe Die Linke) (BT-Drs. 20/10926 vom 05.04.2024, Nr. 62), S. 42.

[8] mdr (02.07.2025): Angriffe auf Erinnerungskultur: Mehr rechtsextreme Vorfälle in KZ-Gedenkstätte Buchenwald, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[9] evangelisch.de (30.04.2025): Angriffe in KZ-Gedenkstätte Neuengamme nehmen zu, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[10] NDR (09.11.2023): KZ-Gedenkstätten: "Die Bedrohung von rechts wird spürbar", zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[11] Deutscher Bundestag - Ausschuss für Kultur und Medien: Stellungnahme Prof. Dr. Axel Drecoll (Ausschussdrucksache 20(22)186 vom 23.01.2025).

[12] evangelisch.de (26.03.2025): Ost-Deutschland: Vorfälle in KZ-Gedenkstätten nehmen zu, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[13] Tagesschau (04.11.2023): Oft rechtsextremer Hintergrund: Mehr Übergriffe in KZ-Gedenkstätten, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[14] nd (15.05.2025): Gedenkstätten unter Druck: Orte der Selbstkritik, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[15] Hate Aid (23.06.2025): Digitale Bedrohungen für das Gedenken, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[16] Bundesamt für Verfassungsschutz: Rechtsextremismus: Zahlen und Fakten., zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[17] Amadeu Antonio Stiftung (13.11.2024): Autoritarismus-Studie: Rechtsextreme Einstellungen im Westen auf dem Vormarsch, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[18] Global Strategy Group (November 2023): Claims Conference Holocaust Survey, zuletzt geprüft am 04.11.2025.

[19] Decker, Oliver et al. (2024): Vereint im Ressentiment: Autoritäre Dynamiken und rechtsextreme Einstellungen. Leipziger Autoritarismus Studie 2024, S. 87f.

[21] Rechtspopulistische Ideologien im Kontext der Jugendarbeit

[22] Campact Blog (22.11.2024): Gedenkstätten im Visier: Die AfD und das Erinnern, zuletzt geprüft am 04.11.2025.