Schlechtere Gesundheit von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen

Studien: Diskriminierung und Minderheitenstress machen krank und führen zu schlechterem gesundheitlichem Befinden

Die rechtliche, gesellschaftliche und medizinische Anerkennung hat Auswirkungen auf gesundheitliche Lage von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen sowie weiteren queeren Menschen (LSBTIQ*). Diskriminierung und Minderheitenstress können krank machen und haben insbesondere Auswirkungen auf die psychische und mentale Gesundheit, den Selbstwert und damit auch auf ein etwaiges gesundheits-schädigendes Risikoverhalten.

Die wenig vorhandenen Studien deuten darauf hin, dass LSBTIQ* weniger Chancen auf ein gesundes Leben haben und häufiger von psychischen Erkrankungen wie Depression, Angst-, Schlaf und Essstörungen oder Burn-out betroffen sind. Die Ergebnisse unterscheiden sich auch innerhalb der LSBTIQ*-Community.

Zudem ist das Verhältnis zwischen LSBTIQ* und Medizin bzw. Gesundheitswesen geprägt von einer historischen und bis in die Gegenwart anhaltenden Stigmatisierung und Pathologisierung. Die Erfahrung bzw. Erwartung von Diskriminierung bei der Gesundheits-Versorgung und den Gesundheits-Diensten kann auch dazu führen, dass Präventions-Angebote nicht angenommen und medizinische Behandlungen hinausgezögert oder vermieden werden.

Diskriminierung in der Gesundheits-Versorgung ist deshalb besonders fatal, weil sich Menschen, die auf gesundheitliche Hilfe angewiesen sind, in einer besonders verletzlichen Situation befinden. Deshalb ist das Recht auf den bestmöglichen Zustand seiner körperlichen und geistigen Gesundheit im UN-Sozialpakt verbrieft und beinhaltet einen diskriminierungs-freien Zugang zu gesundheitlicher Versorgung. Die Genfer Deklaration des Weltärztebundes setzt zudem den medizin-ethischen Maßstab für Ärzt*innen. Darin ist die Nicht-Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung explizit aufgeführt.

Es gibt nur wenig verfügbare Daten zur gesundheitlichen Situation von LSBTIQ*, von denen wir einige in diesem Bericht dokumentieren. Diese zeigen klare Handlungsbedarfe im Bereich der psychischen Gesundheit und der Gesundheits-Versorgung auf. Wir fordern die Erstellung eines gruppenspezifischen Berichts zur gesundheitlichen Lage von LSBTIQ* in Deutschland durch das Bundesgesundheitsministerium sowie Studien über das Gesundheits-Verhalten und die Gesundheits-Versorgung von LSBTIQ*.

Inhaltsverzeichnis

- Allgemeines gesundheitliches Befinden von LSBTIQ* in Deutschland

- Langzeiterkrankungen und psychische Gesundheit von LSBTIQ*

- Suchterkrankungen

- Suizidialität

- Körperliche bzw. physische Gesundheit von LSBTIQ*

- Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen von LSBTIQ*

- Studien zur gesundheitlichen Lage von LSBTIQ* in Deutschland

- Empfehlungen des Weltärztebunds (2023)

- Kostenübernahme durch die Krankenkassen für geschlechtsangleichende Maßnahmen?

1. Allgemeines gesundheitliches Befinden von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen und weiteren queeren Menschen (LSBTIQ*) in Deutschland

EU-Grundrechte-Agentur (2024): Allgemeiner gesundheitlicher Zustand von LSBTIQ*

Antwort auf die Frage: Wie würdest du deinen allgemeinen gesundheitlichen Zustand beschreiben?

| sehr gut | gut | ausreichend | schlecht | sehr schlecht | |

| Lesben | 25 % | 48 % | 20 % | 7 % | 0 % |

| Schwule | 33 % | 48 % | 15 % | 4 % | 0 % |

| Bisexuelle | 23 % | 47 % | 23 % | 7 % | 0 % |

| Pansexuelle | 19 % | 42 % | 26 % | 12 % | 1 % |

| trans* Frauen | 16 % | 40 % | 29 % | 14 % | 1 % |

| trans* Männer | 13 % | 42 % | 28 % | 14 % | 2 % |

| nicht-binäre Personen | 12 % | 41 % | 32 % | 14 % | 1 % |

| intergeschlechtliche Personen | 17 % | 37 % | 30 % | 14 % | 2 % |

| alle LSBTIQ* | 25 % | 47 % | 21 % | 7 % | 0 % |

Studie „Queer durch NRW – Lebenslagen und Erfahrungen von LSBTIQ*“ (2024)

Zwei Drittel aller LSBTIQ* schätzen ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut ein. Am besten bewerten dabei cis Männer ihren Gesundheitszustand im Vergleich zu Befragten anderer Geschlechtsidentitäten.

EU-Grundrechte-Agentur (2020): Allgemeiner gesundheitlicher Zustand von LSBTI

Antwort auf die Frage: Wie würdest du deinen allgemeinen gesundheitlichen Zustand beschreiben?

| lesbische Frauen | schwule Männer | bisexuelle Frauen | bisexuelle Männer | trans* Menschen | inter* Menschen | |

| sehr gut | 30% | 37% | 23% | 33% | 16% | 24% |

| gut | 51% | 47% | 50% | 47% | 41% | 33% |

| ausreichend | 15% | 13% | 21% | 15% | 30% | 33% |

| schlecht | 4% | 3% | 6% | 4% | 12% | 9% |

DIW / Universität Bielefeld (2021): Geringere Chancen auf ein gesundes Leben für LGBTQI*-Menschen

Zusammenfassung der Erkenntnisse

- Unterschiede bei psychischen und körperlichen Krankheiten zwischen LGBTIQ und cis-heterosexuellen Menschen sind enorm

- 2/3 aller Befragten gaben an, sich in den letzten vier Wochen (sehr) oft glücklich gefühlt zu haben, dabei gab es keine Unterschiede zwischen LGBTQI*- und cis-heterosexuellen Menschen.

- öfter ärgerlich, ängstlich oder traurig gefühlt

- Im Vergleich zu den cisgeschlechtlichen Menschen innerhalb der LGBTQI*-Gruppe waren nahezu doppelt so viele trans* Menschen (sehr) oft ängstlich oder traurig.

- Verglichen mit der Gesamtbevölkerung gaben außerdem mehr LGBTQI* an, sich über den Zeitraum von zwei Wochen an mehr als der Hälfte der Tage durch depressive Symptome wie Niedergeschlagenheit, Nervosität und Interessenverlust im Alltag beeinträchtigt gefühlt zu haben.

- Insgesamt war ein fast doppelt so hoher Anteil von LGBTQI*-Menschen im Jahr 2019 länger als sechs Wochen krankgeschrieben als bei cis-heterosexuellen Menschen.

DIW-Studie (2017): geringere Zufriedenheit mit ihrer Gesundheit von Lesben, Schwulen und bisexuellen Menschen

Lesbische, schwule und bisexuelle Menschen sind weniger zufrieden mit ihrer Gesundheit und ihrem Familienleben als heterosexuelle Menschen. Unterschiede in der selbstberichteten körperlichen Gesundheit finden sich hingegen nicht.

2. Langzeit-Erkrankungen und psychische bzw. mentale Gesundheit von LSBTIQ*

EU-Grundrechteagentur (2024): Langzeit-Erkrankungen und depressive Gefühle bei LSBTIQ*

45 % aller befragten LSBTIQ* gaben an, dass bei ihnen Langzeit-Erkrankungen oder gesundheitlichen Probleme vorhanden sind, die länger als sechs Monate andauern.

- 43 % der lesbischen Befragten

- 37 % der schwulen Befragten

- 48 % der bisexuellen Befragten

- 55 % der pansexuellen Befragten

- 55 % der befragten trans* Frauen

- 57 % der befragten trans* Männer

- 64 % der nicht-binären Befragten

- 73 % der intergeschlechtlichen Befragten

Antwort auf die Frage: Hast du dich in den letzten zwei Wochen niedergeschlagen oder depressiv gefühlt?

| immer | die meiste Zeit | mehr als die Hälfte der Zeit | weniger als die Hälfte der Zeit | manchmal | nie |

|

| Lesben | 7 % | 10 % | 12 % | 12 % | 45 % | 14 % |

| Schwule | 4 % | 8 % | 10 % | 11 % | 49 % | 18 % |

| Bisexuelle | 8 % | 11 % | 14 % | 16 % | 41 % | 10 % |

| Pansexuelle | 9 % | 15 % | 16 % | 16 % | 35 % | 9 % |

| trans* Frauen | 11 % | 13 % | 16 % | 15 % | 35 % | 10 % |

| trans* Männer | 14 % | 12 % | 19 % | 12 % | 32 % | 11 % |

| nicht-binäre Personen | 12 % | 15 % | 18 % | 16 % | 33 % | 7 % |

| intergeschlechtliche Personen | 13 % | 13 % | 12 % | 9 % | 36 % | 16 % |

| alle LSBTIQ* | 7 % | 10 % | 13 % | 14 % | 43 % | 13 % |

Studie „Queer durch NRW – Lebenslagen und Erfahrungen von LSBTIQ*“ (2024)

Bei jeder zweiten befragten Person wurde bereits einmal eine Depression oder depressive Verstimmung festgestellt. Am häufigsten sind davon TIN*-Personen, die Diskriminierung aufgrund ihrer Geschlechtsidentität erleben, und Personen, die sich oft einsam fühlen, betroffen.

Daten aus dem 9. Altenbericht der Bundesregierung (2024)

Viele Untersuchungen zeigen eine höhere psychische Belastung von älteren LSBTIQ* im Vergleich zur cisgeschlechtlichen heterosexuellen Bevölkerung.

So geht aus Daten des sozio-oekonomischen Panels v38.1 hervor, dass bei 18,5% der LSBTIQ*-Personen ab 50 Jahren schon mindestens einmal eine depressive Erkrankung (bei cis Heterosexuellen: 10,1%) und bei 7,4% ein Burnout (bei cis Heterosexuellen: 4,3%) diagnostiziert wurde.

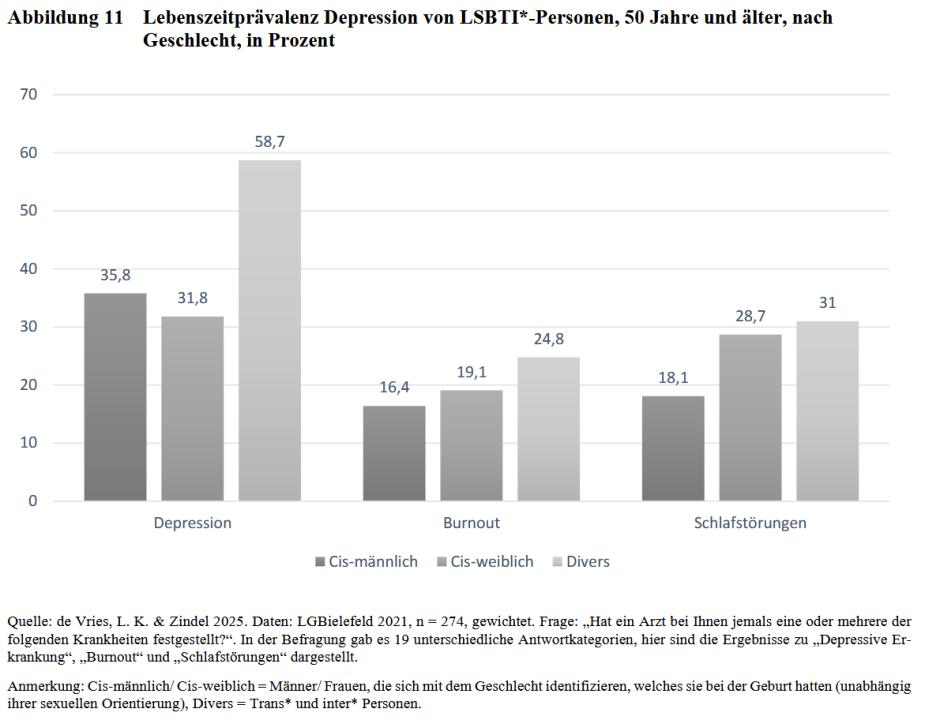

Die Studie LGBielefeld ist sogar zu einer noch höheren Prävalenz an psychischen Erkrankungen innerhalb der LSBTIQ*-Community gekommen. Ihr zufolge leiden besonders trans* und intergeschlechtliche Personen mit 58,7% mindestens einmal im Leben an Depressionen. Dies trifft zudem auf 35,8% der cis-männlichen und 31,8% der cis-weiblichen Personen innerhalb der LSBTIQ*-Community zu.

Als Gründe für die schlechtere psychische Gesundheit bei älteren LSBTIQ* werden Diskriminierungen und Stigma ausgemacht, welche nicht nur den chronischen Stress verstärken und Depressionen begünstigen, sondern die Betroffenen auch von potenziell gesundheitsfördernden sozialen Netzwerken abschneiden können.

Quelle: 9. Altenbericht der Bundesregierung: „Alt werden in Deutschland – Vielfalt der Potenziale und Ungleichheit der Teilhabechancen“ (S. 224-226)

Universität Witten/Herdecke: Psychische Belastung von Queeren in Deutschland erhöht

Die renommierte Universität Witten/Herdecke veröffentlichte kürzlich eine wegweisende Studie, die sich mit der psychischen Gesundheit von LGBTIQ*-Personen in Deutschland befasst. Mit über 9 Millionen Menschen, die in Deutschland als lesbisch, schwul, bisexuell, trans* oder anderweitig queer identifiziert werden, stellt diese Bevölkerungsgruppe einen bedeutenden Teil der Gesellschaft dar, jedoch sind ihre psychischen Belastungen weitgehend unerforscht.

Ziel der Studie war es, das Wohlbefinden und die psychische Belastung von etwa 1.700 queeren Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu untersuchen. Die Angaben dieser Personen wurden dabei mit einer repräsentativen Stichprobe aus der Allgemeinbevölkerung verglichen.

Ein tieferer Blick in die Daten lässt Unterschiede zwischen den verschiedenen LGBTQ+-Communities erkennen: Lesbische und schwule Personen sind demnach ähnlich zufrieden wie die Allgemeinbevölkerung, weisen im Vergleich aber eine höhere psychische Belastung im Alltag auf, die Werte waren etwa 1,6 Mal höher. Die über 300 trans* und nicht-binären Personen, die an der Studie teilnahmen, hatten sogar noch höhere psychische Belastungswerte: Sie waren 2-fach bis 2,5-fach höher als in der Allgemeinbevölkerung.

Die Bewertung der psychischen Gesundheit hat sich mit der Zeit verändert

Früher wurden viele Formen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt kriminalisiert und pathologisiert. Erst 1994 wurde der Paragraph 175 in Deutschland abgeschafft, der sexuelle Handlungen zwischen Männern bestrafte. International galten Homosexualität und Bisexualität lange Zeit als psychische Störung. Erst 2020 wurden in Deutschland Konversionstherapien – also therapeutische Versuche, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität in Richtung Norm zu verändern – bei Minderjährigen verboten. Bis vor Kurzem kam eine offizielle Diagnose zum Einsatz, die trans* Personen generell als krankhaft bewertet hat.

Trotz vieler historischer Verbesserungen erleben queere Menschen noch immer negative Erfahrungen (z. B. Diskriminierung, Angst vor Ablehnung oder strukturelle Hürden).

Heute geht die Forschung davon aus, dass diese zusätzlichen Stressfaktoren zu einer höheren psychischen Belastung beitragen.

Weitere Studien sind notwendig

Um die Bedürfnisse von trans* und nicht-binären Menschen sichtbar zu machen, muss es mehr Untersuchungen zu den Einflussfaktoren auf ihre psychische Gesundheit geben, sagt Juniorprofessor Jan Schürmann-Vengels. Daher starten er und sein Team in diesem Jahr die SocNet-TNB Studie (Soziale Netzwerkdiagnostik mit trans* und nicht-binären Personen). Die Studie hat das Ziel, die sozialen Beziehungen der Teilnehmer:innen durch einen systemisch-orientierten Ansatz differenzierter als üblich zu erfassen.

„Dafür verwenden wir ein grafisches und leicht verständliches Webtool, das die Teilnehmer:innen in Interviews mit geschulten Mitarbeitenden gemeinsam nutzen“, erklärt Schürmann-Vengels. So werden individuelle Erfahrungswerte von trans* und nicht-binären Personen abgebildet: Wie erleben sie belastende und verstrickte Beziehungen? Welche Personen (z. B. Freund:innen oder Angehörige) sind besonders unterstützend und stärken ihnen den Rücken?

Die Studie findet in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie III der UW/H und der Universität Kassel statt. Aus den Ergebnissen soll abgeleitet werden, welche Beziehungsmuster besonders wichtig für die psychische Gesundheit von queeren Menschen sind. Außerdem wollen die Forscher:innen Empfehlungen für Beratungs- und Therapieangebote herausarbeiten.

Quelle: Queer History Month: Wie geht es queeren Menschen in Deutschland? | Uni Witten/Herdecke (uni-wh.de)

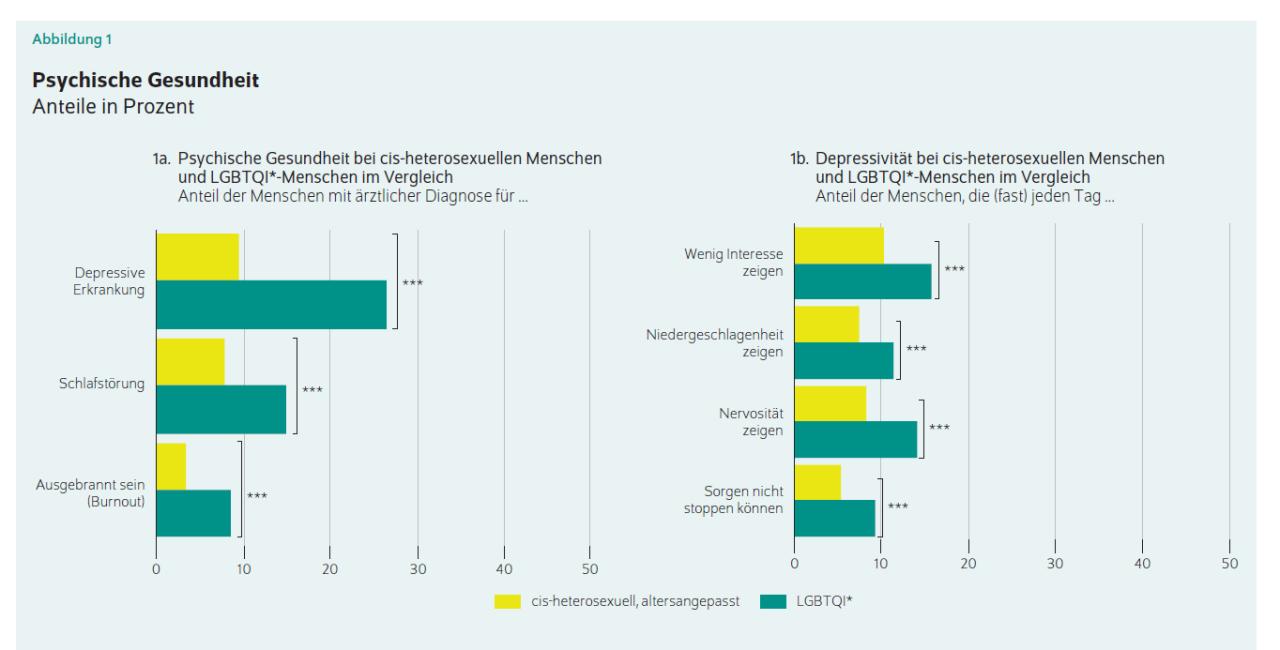

DIW / Universität Bielefeld (2021): Depressive Erkrankungen, Ess- und Schlafstörungen bei LSBTIQ* überproportional verbreitet

- Depressive Erkrankungen, Einsamkeit und Schlafstörungen überproportional verbreitet

- 2,5 Mal so häufig Depressionen (über 26% der LGBTIQ-Befragten mit depressiver Erkrankung im Laufe des Lebens im Gegensatz zu 10% der cisheterosexuellen Befragten)

- Außerdem wurde doppelt so oft von Schlafstörungen (15% vs. 8%) und nahezu dreimal so oft von Ausgebranntsein (Burnout) (9% zu 3%) berichtet.

- Angststörung: 10% (LGBTIQ) (39% der befragten trans* Personen, 9% der cis Menschen in der LGBTIQ-Gruppe)

- Ess-Störungen: 5% (LGBTIQ) (11% der trans* Menschen, 4% der cis Menschen in der LGBTIQ Gruppe)

DIW / Universität Bielefeld (2021): Einsamkeit und soziale Isolation mit starkem Einfluss auf die seelische Gesundheit

- Zehn bis 15 Prozent der LGBTQI* empfinden Einsamkeit – doppelt so viele wie in der Vergleichsgruppe. Bei trans* Menschen liegt der Anteil sogar bei rund einem Drittel (31%)

- Elf Prozent der befragten LGBTQI*, darunter 37 Prozent der trans* Menschen, fühlen sich (sehr) oft sozial isoliert; unter den cis-heterosexuellen Befragten sind es lediglich fünf Prozent.

DIW (2017): doppelt so häufige Diagnose einer depressiven Erkrankung bei Lesben, Schwulen und bisexuellen Menschen

Ein Fünftel der befragten lesbischen, schwulen und bisexuellen Menschen und damit doppelt so oft wie heterosexuelle Befragte, dass bei ihnen schon einmal eine depressive Erkrankung diagnostiziert wurde (LGBs: 19,6%, Heterosexuelle: 10,5%).

- Männer: 13,5% vs. 7,2%

- Frauen: 25% vs. 11,6%Q

EU-Grundrechteagentur (2020): Langzeit-Erkrankungen und depressive Gefühle bei LSBTI

Vorhandensein von Langzeit-Erkrankungen oder gesundheitlichen Probleme, die länger als sechs Monate andauerten/ andauern.

- bei 34% der lesbischen Befragten

- bei 32% der schwulen Befragten

- bei 46% der befragten bisexuellen Frauen

- bei 31% der befragten bisexuellen Männer

- bei 56% der trans* Befragten

- bei 54% der inter* Befragten

20% der Befragten haben sich in den letzten 14 Tagen nicht einen Moment depressiv oder niedergeschlagen gefühlt.

- 22% der lesbischen Befragten

- 26% der schwulen Befragten

- 11% der befragten bisexuellen Frauen

- 22% der befragten bisexuellen Männer

- 10% der trans* Befragten

- 17% der inter* Befragten

16% der Befragten haben sich in den letzten 14 Tagen meistens bzw. immer depressiv oder niedergeschlagen gefühlt.

- 12% der lesbischen Befragten

- 11% der schwulen Befragten

- 21% der befragten bisexuellen Frauen

- 14% der befragten bisexuellen Männer

- 27% der trans* Befragten

- 28% der inter* Befragten

Pöge et al (2020): Angst-Störungen, Depressionen und Suizidalität häufiger bei schwulen und bisexuellen Männer als bei heterosexuellen Männern

Verschiedene internationale Metaanalysen und systematische Reviews zeigen, dass schwule und bisexuelle Männer beziehungsweise Männer, die mit Männern schlafen (MSM), im Vergleich zu heterosexuellen Männern häufiger durch Angst-Störungen, Depressionen sowie Suizidalität belastet sind.

Quelle: Pöge et al (2020)

3. Sucht-Erkrankungen bei Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI)

So geben vorliegende internationale Studien Hinweise auf eine erhöhte Prävalenz des riskanten Substanzmittel-Konsums beziehungsweise von Substanz-Abhängigkeit bei lesbischen im Vergleich zu heterosexuellen Frauen. (...) Auffällig sind auch Unterschiede zwischen schwulen und heterosexuellen Männern hinsichtlich Alkohol- und Drogenabhängigkeit.

Ein erhöhter Konsum wird u.a. als Strategie zur Bewältigung von Stress aufgrund von Ausgrenzungs- und Diskriminierungs-Erfahrungen begründet.

Eine populationsbasierte Querschnittstudie aus den USA untersuchte die 12-Monats-Prävalenzen von Suchtmittelkonsum und -abhängigkeiten von Frauen und Männern. Bisexuelle Frauen neigten im Vergleich zu heterosexuellen Frauen deutlich häufiger zu Konsum von Alkohol (25,0% vs. 8,4%), Marihuana (22,2% vs. 2,6%) und anderen Drogen (14,1% vs. 3,1%) sowie zu Alkoholabhängigkeit (15,6% vs. 2,5%). Erhöhte Prävalenzen bei bisexuellen Männern wurden für Alkoholabhängigkeit (19,5% vs. 6,1%), den Konsum von Marihuana (13,2% vs. 6,2%) und weiteren Drogen (17,7% vs. 4,5%) und der Abhängigkeit von diesen (5,1% vs. 0,5%) berichtet.

4. Suizidalität / Selbsttötungsgedanken bei Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie queeren Menschen

EU-Grundrechte-Agentur (2024): suizidale Gedanken und Suizidversuche

Antwort auf die Frage: Hast du im letzten Jahr darüber nachgedacht Selbstmord zu begehen?

| immer | oft | selten | nie | |

| Lesben | 1 % | 10 % | 21 % | 68 % |

| Schwule | 1 % | 6 % | 19 % | 74 % |

| Bisexuelle | 1 % | 10 % | 27 % | 62 % |

| Pansexuelle | 2 % | 14 % | 33 % | 51 % |

| trans* Frauen | 2 % | 19 % | 36 % | 42 % |

| trans* Männer | 3 % | 19 % | 29 % | 48 % |

| nicht-binäre Personen | 3 % | 16 % | 35 % | 47 % |

| intergeschlechtliche Personen | 2 % | 17 % | 32 % | 50 % |

| alle LSBTIQ* | 1 % | 9 % | 24 % | 65 % |

14 % aller befragten LSBTIQ* hat schon einmal versucht sich das Leben zu nehmen.

- 15 % der lesbischen Befragten

- 11 % der schwulen Befragten

- 13 % der bisexuellen Befragten

- 20 % der pansexuellen Befragten

- 26 % der befragten trans* Frauen

- 28 % der befragten trans* Männer

- 21 % der nicht-binären Befragten

- 26 % der intergeschlechtlichen Befragten

andere Studien:

UK: Homosexuelle und bisexuelle Menschen haben mehr als doppelt so wahrscheinlich Suizidgedanken oder denken daran, sich zu verletzen. Zu dem Ergebnis kommt eine neue Studie des University College London. Die Untersuchung analysierte erstmals national repräsentative Daten zur sexuellen Orientierung und der Suizidalität in England. Die Forscher*innen haben die kombinierten Daten von zwei Haushaltserhebungen mit 10.443 englischen Erwachsenen über 16 Jahren miteinander verglichen, die für die Bevölkerung repräsentativ waren und 2007 und 2014 befragt wurden; es wurde keine Verbesserung festgestellt.

Quelle: University College London (2023)

Schweiz: "Ein Forschungsbericht zeigt: LGBT-Personen sind in der Schweiz gesundheitlich benachteiligt. Dies vor allem hinsichtlich psychischer und sexueller Gesundheit sowie Substanzkonsum.Ein Teil der LGBT-Personen berichtete über Diskriminierungserfahrungen in der Gesundheitsversorgung und gab an, aus Sorge vor Diskriminierung und aus mangelndem Vertrauen auf Gesundheitsleistungen verzichtet zu haben."

Quelle: Schweizerische Eidsgenossenschaft (2022)

USA: Over the past year, 42 percent of LGBTQ+ youth seriously considered suicide and 94 percent said recent politics negatively impacted their mental health, according to a new report from the Trevor Project.

Quelle: them.us (2022)

Ein positiver HIV-Status führte in den vorliegenden internationalen Untersuchungen zu einem signifikant erhöhten Risiko für suizidale Gedanken. Auch tatsächliche Suizidversuche sind bei schwulen und bisexuellen Männern häufiger als bei heterosexuellen Menschen. (...) Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass lesbische Frauen ein hohes Suizidalitätsrisiko haben, was bisher wenig Beachtung in der Suizidprävention findet.

Als wichtige Einflussfaktoren gelten hierbei Gewalt- und Diskriminierungs-Erfahrungen, insbesondere auch mit sexualisierter Gewalt und Gewalterfahrungen in jüngerem Alter.

Quelle: Pöge et al (2020)

Eine Zusammenfassung von 35 Studien aus insgesamt zehn Ländern kommt zu dem Ergebnis, dass das Suizidrisiko bei LGB-Jugendlichen um das Dreifache höher ist, bei trans* Jugendlichen sogar rund sechs mal so hoch. Das Forschungsteam begründet diesen großen Unterschied vor allem damit, dass die LGBT-Jugendlichen wegen der gesellschaftlichen Stigmatisierung nicht mit ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechteridentität zu recht kommen. Die Schwierigkeit, sich selber zu akzeptieren zusammen mit dem gesellschaftlichen Stigma seien die Schlüsselfaktoren, um das erhöhte Risiko für selbstgefährendes Verhalten zu erklären.

Quelle: gay.ch (2018)

Eine 2014 veröffentlichte Studie stellt eine fünf Mal höhere Suizidgefahr bei schwulen und bisexuellen Jugendlichen als bei heterosexuellen Teenagern sowie erhöhte Depressionsanzeichen fest. Ausgewertet wurde eine Befragung von 5.800 jungen Männern (September 2010 bis November 2011).

Quelle: Psychiatric disorders, suicidality, and personality among young men by sexual orientation

5. Körperliche Erkrankungen bzw. physische Gesundheit bei Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie queeren Menschen (LSBTIQ)

Körperliche Leiden mit potenziell stressbedingtem Auslöser

- LGBTQI*-Menschen fast doppelt so oft an Herzerkrankungen (10%) und Migräne (12%)

- Häufiger chronische Rückenschmerzen (17% im Gegensatz zu 12% der cisheterosexuellen Befragten)

- Häufiger Asthma

- Bei Krebsleiden, Schlaganfällen und Gelenkerkrankungen liegen hingegen keine statistisch relevanten Unterschiede vor

Quelle: DIW/ Universität Bielefeld (2021)

Eine dänische Studie weist darauf hin, dass prozentual mehr lesbische als heterosexuelle Frauen an Krebs sterben und begründet diese mit verhaltensassoziierten Risikofaktoren, insbesondere im Gesundheitsverhalten (z. B. Rauchen, Alkoholkonsum, im reproduktiven Verhalten) und in der Inanspruchnahme spezifischer Früherkennungsmaßnahmen, wie auch bezüglich des Risikos sexuell übertragbarer Infektionen, die in der Ätiologie von Krebserkrankungen eine Rolle spielen.

Quelle: Pöge et al (2020)

6. Diskriminierung von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie queeren Menschen (LSBTIQ) im Gesundheitswesen

EU-Grundrechte-Agentur (2024): Erfahrungen mit Diskriminierung bei Gesundheitsdiensten / durch Ärzt*innen

15 % der befragten LSBTIQ* wurden in den letzten 12 Monaten bei der Inanspruchnahme von Sozialdiensten bzw. Gesundheitsdiensten diskriminiert.

- 18 % der lesbischen Befragten

- 10 % der schwulen Befragten

- 12 % der bisexuellen Befragten

- 27 % der pansexuellen Befragten

- 41 % der befragten trans* Frauen

- 40 % der befragten trans* Männer

- 35 % der nicht-binären Befragten

- 32 % der intergeschlechtlichen Befragten

Bei 16 % der befragten LSBTIQ* fand der letzte Diskriminierungsvorfall bei der Inanspruchnahme sozialer Dienste bzw. Gesundheitsdienste statt.

- bei 15 % der lesbischen Befragten

- bei 12 % der schwulen Befragten

- bei 14 % der bisexuellen Befragten

- bei 19 % der pansexuellen Befragten

- bei 29 % der befragten trans* Frauen

- bei 30 % der befragten trans* Männer

- bei 22 % der nicht-binären Befragten

- bei 25 % der intergeschlechtlichen Befragten

Welche Diskriminierung wurde im Gesundheitswesen erlebt?

| Lesben |

Schwule | Bisexuelle | Pansexuelle | trans* Frauen | trans* Männer | nicht-binäre Personen | interge-schlechtliche Personen |

alle LSBTIQ* |

|

| Hürden beim Zugang | 5 % | 4 % | 2 % | 8 % | 38 % | 24 % | 10 % | 24 % | 4 % |

| mussten nach negativer Erfahrung Ärzt*in wechseln | 6 % | 6 % | 3 % | 9 % | 25 % | 24 % | 10 % | 25 % | 5 % |

| vermieden medizinische Behandlung aus Angst vor Diskriminierung | 6 % | 6 % | 5 % | 11 % | 22 % | 30 % | 16 % | 21 % | 6 % |

| besondere Bedürfnisse wurden ignoriert | 11 % | 8 % | 6 % | 15 % | 30 % | 29 % | 21 % | 30 % | 9 % |

| unangebrachte Neugierde / Kommentare | 16 % | 13 % | 11 % | 21 % | 33 % | 44 % | 24 % | 27 % | 14 % |

| unter Druck gesetzt, sich einer bestimmten medizinischen / psychologischen Maßnahme zu unterziehen | 4 % | 3 % | 2 % | 7 % | 26 % | 26 % | 8 % | 19 % | 3 % |

| haben nie Gesundheitsdienste beansprucht | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |

| haben Gesundheitsdienste gemieden | 6 % | 5 % | 6 % | 11 % | 19 % | 30 % | 19 % | 17 % | 7 % |

| Behandlung wurde verweigert | 3 % | 2 % | 1 % | 4 % | 21 % | 11 % | 4 % | 11 % | 2 % |

| haben keine der genannten Vorfälle erlebt | 70 % | 73 % | 78 % | 61 % | 30 % | 22 % | 50 % | 46 % | 72 % |

Studie „Queer durch NRW – Lebenslagen und Erfahrungen von LSBTIQ*“ (2024)

Während 55,1 % der befragten LSBTIQ* von positiven Reaktionen im Gesundheitswesen berichtet, beschreiben 20,9 % überwiegend negative Reaktionen. LSBTIQ* mit Beeinträchtigungen erfahren dabei mit 40,8 % rund doppelt so häufig negative Reaktionen wie LSBTIQ* ohne Beeinträchtigungen (21,3 %).

Zwar fühlen sich zwei Drittel (65,7 %) der befragten LSBTIQ* in Bezug auf ihre sexuelle Identität durch das Fachpersonal oft oder immer respektvoll behandelt, in Bezug auf ihre geschlechtlichen Identität ist dies jedoch nur bei 39,4 % der Fall.

So sehen knapp zwei Drittel aller befragten trans* und intergeschlechtlichen Personen keine Chancengleichheit bei der Gesundheitsversorgung im Vergleich zu anderen Menschen. Sie berichten von falschen Ansprachen, unangemessenen Reaktionen und Fragen von Fachkräften auf ihre geschlechtliche Identität und fehlender kompetenter Beratung.

65,8 % der befragten LSBTIQ* fühlen sich in stationären Wohn- und Pflegeeinrichtungen durch das Fachpersonal respektvoll behandelt. Trotzdem erzählen 20,8 % dem Fachpersonal nie oder selten offen vom eigenen Leben und den geführten Beziehungen.

EU-Grundrechte-Agentur (2020): Erfahrungen mit Diskriminierung bei Gesundheitsdiensten / durch Ärzt*innen

Bei 17% der befragten Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen fand der letzte Diskriminierungsvorfall bei der Inanspruchnahme sozialer Dienste bzw. Gesundheitsdienste statt.

- bei 12% der lesbischen Befragten

- bei 14% der schwulen Befragten

- bei 19% der befragten bisexuellen Frauen

- bei 16% der befragten bisexuellen Männer

- bei 24% der trans* Befragten

- bei 20% der inter* Befragten

Welche Diskriminierung wurde im Gesundheitswesen erlebt?

| lesbische Frauen | schwule Männer | bisexuelle Frauen | bisexuelle Männer | trans* Personen | inter* Personen | alle Befragten | |

| Hürden beim Zugang | 2% | 3% | 2% | 1% | 15% | 20% | 4% |

| mussten nach negativer Erfahrung Ärzt*in wechseln | 4% | 5% | 3% | 2% | 15% | 17% | 6% |

| vermieden medizinische Behandlung aus Angst vor Diskriminierung | 4% | 5% | 3% | 5% | 19% | 22% | 7% |

| besondere Bedürfnisse wurden ignoriert | 8% | 6% | 8% | 4% | 22% | 17% | 8% |

| unangebrachte Neugierde / kommentare | 14% | 10% | 12% | 7% | 25% | 22% | 13% |

| unter Druck gesetzt, sich einer bestimmten medizinischen / psychologischen Maßnahme zu unterziehen | 1% | 2% | 1% | 1% | 18% | 19% | 4% |

| haben nie Gesundheitsdienste beansprucht | 3% | 3% | 2% | 5% | 3% | 10% | 4% |

| haben Gesundheits-dienste gemieden | 4% | 5% | 5% | 6% | 18% | 19% | 7% |

| haben keine der genannten Vorfälle erlebt | 72% | 73% | 76% | 77% | 40% | 35% | 69% |

Quelle: EU-Grundrechteagentur (2020)

7. Studien zur gesundheitlichen Lage von LSBTI in Deutschland

Beim zweiten großen LGBTI-Survey der EU-Grundrechteagentur (FRA) haben sich knapp 140.000 Menschen aus 30 Ländern (28 EU-Staaten inkl. Großbritannien, Serbien und Nordmazedonien) beteiligt, davon über 16.000 aus Deutschland. Aus Deutschland haben sich insgesamt 16.119 Menschen an der Umfrage beteiligt. 19% davon waren lesbische Frauen (ca. 3.100), 47% schwule Männer (ca. 7.600), 9% bisexuelle Frauen (ca. 1.450), 7% bisexuelle Männer (ca. 1.100), 17% trans* Personen (ca. 2.750) und 1% inter* Personen (ca. 160).

In der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Universität Bielefeld von 2021 (DIW/ Universität Bielefeld 2021) wurden insgesamt 28.168 Personen ab 18 Jahren befragt und die Antworten der 23.657 heterosexuellen und cisgeschlechtlichen Menschen mit denen der 4.511 Menschen mit LGBTQI*-Selbstbeschreibungen verglichen. 2017 erschien die Studie "Einkommen, soziale Netzwerke, Lebenszufriedenheit: Lesben, Schwule und Bisexuelle in Deutschland" ebenfalls vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW-Studie 2017).

„Gesundheitsförderung für lesbische, bisexuelle und queere Frauen*“ (Queergesund-Studie) über Gesundheitsverhalten und Erfahrungen im Gesundheitswesen von Gabriele Dennert, Professorin an der Fachhochschule Dortmund im Fachbereich Sozialmedizin und Public Health mit Schwerpunkt Geschlecht und Diversität.

Kathleen Pöge, Gabriele Dennert, Uwe Koppe, Annette Güldenring, Ev B. Matthigack und Alexander Rommel (Pöge et al 2020) haben ein narratives Review zur gesundheitlichen Lage von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Personen (LSBTI) erstellt und dafür internationale und deutsche Reviews, Metaanalysen und bevölkerungsbezogene Studien ausgewertet. Ihr Beitrag erschienen im Frühjahr 2020 in einem Special Issue des Journal of Health Monitoring des Robert Koch Instituts.

8. Empfehlungen des Weltärztebunds (2023)

Im Oktober 2023 überarbeitete der Weltärztebund unter dem Vorsitz der Bundesärtzekammer zum ersten Mal in zehn Jahren sein "Statement über die natürliche Varianz menschlicher Sexualität" und erweiterte diese deutlich.

Die WMA bekräftigt nachdrücklich, dass es keine Krankheit darstellt, lesbisch, schwul oder bisexuell zu sein.

Die WMA verurteilt jede Form der Stigmatisierung, Kriminalisierung und Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung.

Die WMA stellt fest, dass sich psychiatrische oder psychotherapeutische Unterstützung bei Bedarf nicht auf das konzentrieren darf

Variationen der Sexualität selbst, sondern vielmehr auf Konflikte, die zwischen diesen Variationen und religiösen,

soziale und verinnerlichte Normen und Vorurteile sowie die gesundheitlichen Bedürfnisse des einzelnen Patienten.

Die WMA verurteilt eindeutig sogenannte „Konversions“-Methoden. Diese stellen Menschenrechtsverletzungen und ungerechtfertigte Praktiken dar, die angeprangert und sanktioniert werden sollten. Es ist unethisch, dass Ärzte an irgendeinem Schritt eines solchen Verfahrens beteiligt sind.

Die WMA fordert alle Ärztinnen_Ärzte auf:

- Klassifizierung körperlicher und psychischer Erkrankungen anhand klinisch relevanter Symptome nach ICD 11 Kriterien, unabhängig von der sexuellen Orientierung, und eine qualitativ hochwertige, evidenzbasierte Versorgung mit international anerkannten Behandlungen und Protokollen und im Einklang mit den darin dargelegten Grundsätzen

der WMA International Code of Medical Ethics;

- Bereitstellung einer sicheren, respektvollen und integrativen Gesundheitsversorgung für lesbische, schwule und bisexuelle Patienten; Förderung sicherer, respektvoller und integrativer Arbeits- und Lernumgebungen für Lesben, Schwule und Bisexuelle

Ärzte, Medizinstudenten und andere Gesundheitsfachkräfte;

- Teilnahme an Weiterbildung und beruflicher Weiterentwicklung, um die spezifische Gesundheit und Bedürfnisse lesbischer, schwuler und bisexueller Patienten und die Vorteile bestimmter Behandlungen besser zu verstehen;

- Beziehen Sie gegebenenfalls die gleichgeschlechtlichen Partner und gleichgeschlechtlichen Eltern der Patient*innen in Gesundheitsgespräche im Einklang mit den Vorlieben der Patient*innen, unter Achtung dessen Einwilligung und unter gebührender Rücksichtnahme und Vertraulichkeit ein;

- Sprechen Sie sich gegen Gesetze und Praktiken aus, die die Menschenrechte von Lesben, Schwulen und Bisexuellen verletzen, was sich auch negativ auf das Gesundheitssystem insgesamt auswirken kann;

- jeden Schritt sogenannter „Konvertierungs-“ oder „reparativer“ Methoden ablehnen und sich weigern, daran teilzunehmen.

Die WMA fordert konstituierende Mitglieder und Berufsverbände auf:

- Setzen Sie sich für sichere und integrative Arbeits- und Lernumgebungen für Lesben, Schwule und Bisexuelle Ärztinnen_Ärzte, Medizinstudent*innen und andere Gesundheitsfachkräfte;

- Festlegung und Durchsetzung von Richtlinien zur Nichtdiskriminierung im Einklang mit der WMA-Erklärung zur Nichtdiskriminierung bei der beruflichen Mitgliedschaft und Tätigkeit von Ärzten;

- Erstellen Sie Leitlinien für Ärztinnen_Ärzte, in denen die spezifischen Herausforderungen für die körperliche und geistige Gesundheit von lesbischen, schwulen und bisexuellen Patient*innen dargelegt werden;

- Fördern Sie nach Möglichkeit Änderungen in der medizinischen Ausbildung, der Fachausbildung und den CME/CPD-Lehrplänen die Sensibilität und das Bewusstsein für die spezifischen Gesundheitsbedürfnisse lesbischer, schwuler und bisexueller Patienten;

- Einrichtung von Kanälen für lesbische, schwule und bisexuelle Ärztinnen_Ärzte, um Vorfälle von Diskriminierung oder Voreingenommenheit untereinander oder gegen lesbische, schwule oder bisexuelle Patient*innen zu melden;

- in Umgebungen, in denen Vertraulichkeit und Patientensicherheit gewährleistet sind und Daten nicht missbraucht werden können, freiwillige Datenerhebung im klinischen Umfeld und der regelmäßigen Berichterstattung über die Gesundheitsergebnisse lesbischer, schwuler und bisexueller Patientengruppen unter Berücksichtigung der Intersektionalität zu fördern und die gezielte und angemessene Gesundheitsversorgung weiter verbessern;

- Verurteilung sogenannte „Konversions-“ Methoden aktiv als unethisch.

Die WMA fordert die Regierungen auf:

- Anti-Homosexuellen- oder Anti-Bisexuellen-Gesetze ablehnen und aufheben;

- sogenannte „Konversions-“Methoden zu verurteilen und zu verbieten;

- Förderung von Maßnahmen, die gesundheitsbezogenen und anderen Ungleichheiten entgegenwirken, die durch offene und implizite Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Bisexuellen entstehen;

- Förderung Akzeptanz und Aufklärung über die vielfältigen natürlichen Variationen der menschlichen Sexualität bereits in jungen Jahren mit dem obersten Ziel, eine bessere körperliche und geistige Gesundheit aller Menschen zu fördern

(Übersetzung ins Deutsche: LSVD)

9. Kostenübernahme durch die Krankenkassen für geschlechtsangleichende Maßnahmen?

Wir stellen fest und fordern: Trans* Personen wird eine bestmögliche physische und seelische Gesundheit oftmals unmöglich gemacht. Die (Psycho-)Pathologisierung von Trans*identitäten und Zwangsbegutachtungen gehören abgeschafft. Trans*geschlechtliche Menschen müssen das Recht haben, über ihren Körper selbst zu bestimmen. Hinsichtlich Anwendung und Verfügbarkeit medizinischer Hilfen darf kein Druck auf sie ausgeübt werden. Umgekehrt aber müssen sämtliche geeigneten medizinischen Maßnahmen allen trans*geschlechtlichen Menschen zur Verfügung stehen, die diese benötigen. Die Leistungspflicht gesetzlicher Krankenkassen zu bedarfsgerechten geschlechtsangleichenden Maßnahmen muss gewährleistet sein. Die oft langwierigen Verfahren bei den Krankenkassen zur Kostenübernahme für geschlechtsangleichende Maßnahmen und Operationen müssen durch im Dialog mit der Zivilgesellschaft entwickelte Richtlinien vereinfacht, beschleunigt und vereinheitlicht werden.

Aktuell werden geschlechtsangleichende Maßnahmen für binäre trans* Personen übernommen, nicht allerdings für nicht-binäre. Am 19.10.2023 wurde eine Klage auf Kostenübernahme einer Mastektomie einer nicht-binären Person vor dem Bundessozialgericht (BSG Az. B 1 KR 16/22 R) verhandelt. Das Gericht verweigerte die Kostenübernahme mit dem Verweis auf die Notwendigkeit der Empfehlung des gemeinsamen Bundesausschusses. Siehe: Pressemitteilung der dgti*.

Weiterlesen

- Was denkt Deutschland über Lesben, Schwule, bisexuelle, trans*, intergeschlechtliche und weitere queere Menschen?

- Die gesundheitliche Lage von lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Menschen in Deutschland. LSVD fordert Sicherstellung einer geschlechter- und diversitätsgerechten Gesundheitsversorgung

- LSBTIQ* im Gesundheitssystem und der Gesundheitsversorgung

- Forschungsbericht: Sexuelle Gesundheit und HIV/STI in trans und nicht-binären Communitys